一粒種子改變一個世界,種業是農業皇冠上的明珠。改革開放之前,中國農業用種主要依靠農民自選、自留。自 1979 年以后,種子生產專業化,開始以縣為單位統一供種。2000 年,以“種子工程”啟動為標志,種業開始真正成為產業。可以說,中國種業用 20 年時間走過了發達國家上百年的發展道路。

在 21 世紀最初 10 年,中國種業剛剛起步,恰逢跨國種業公司全球布局之時,種業發展遭遇巨大壓力。國外種子席卷而來,震撼了國內種業市場。當時,國外品種最主要的代表是美國杜邦先鋒公司的玉米品種先玉 335 和部分設施蔬菜品種。最高峰時,先玉 335 推廣面積達 4000 多萬畝,國外種子占據了山東壽光設施蔬菜種子的半壁江山。

人們開始反思:長期以來,中國育種專家數量世界第一,基礎研究全球領先,為何難以推出突破性品種?我國育種科研實力很強,為何沒能轉化為產業優勢?

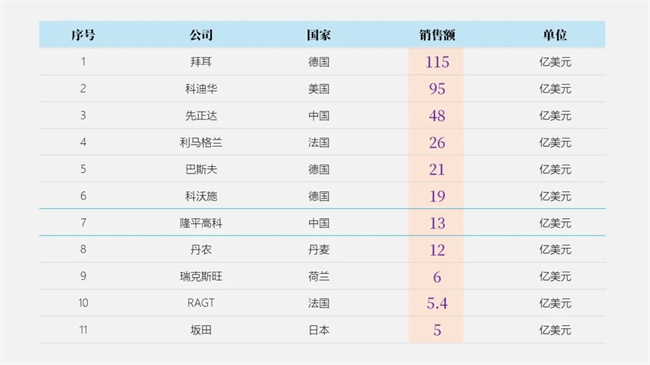

放眼全球,從 2016 年開始,陶氏并購杜邦,拜耳收購孟山都,中國化工收購先正達,全球種業新一輪并購已經完成。這不僅是市場份額的聚集,更是種業與農化領域的深度融合,是對生物技術、信息技術、智能技術的集成。世界種業正迎來以基因編輯、人工智能等技術融合發展為標志的新一輪科技革命,種業強國已進入“常規育種+生物技術+信息技術+人工智能”的育種 4.0 時代。

對比中外種業之后,人們發現,癥結在于種業創新與農業生產“兩張皮”,商業化育種體系尚未完全建立。過去,科研單位悶頭搞育種、種子企業只負責推廣,除少數企業外,大多數育種單位是課題組式育種,組織化、規模化程度低,難出突破性品種。近年來,中國種業改革的“四梁八柱”已經搭建起來,以企業為主體的商業化育種成為共識,極大激發了種業發展活力。

如今,中國種企研發投入加大、兼并重組加快,行業整體競爭力明顯提升。目前,全球種業前 10 強中,中國種企占有兩席,分別為隆平高科、先正達中國。不過,到目前為止,我國企業與國際巨頭相比依然存在明顯差距,全國作物種業企業研發總投入不到德國拜耳一半,國內育種資源、人才的大頭仍集中在科研院所。

因此,對中國種業來說,“十四五”時期,要把科技自立自強擺上突出位置,在保護資源、自主創新、做強企業、建好基地上下功夫,打好種業翻身仗。