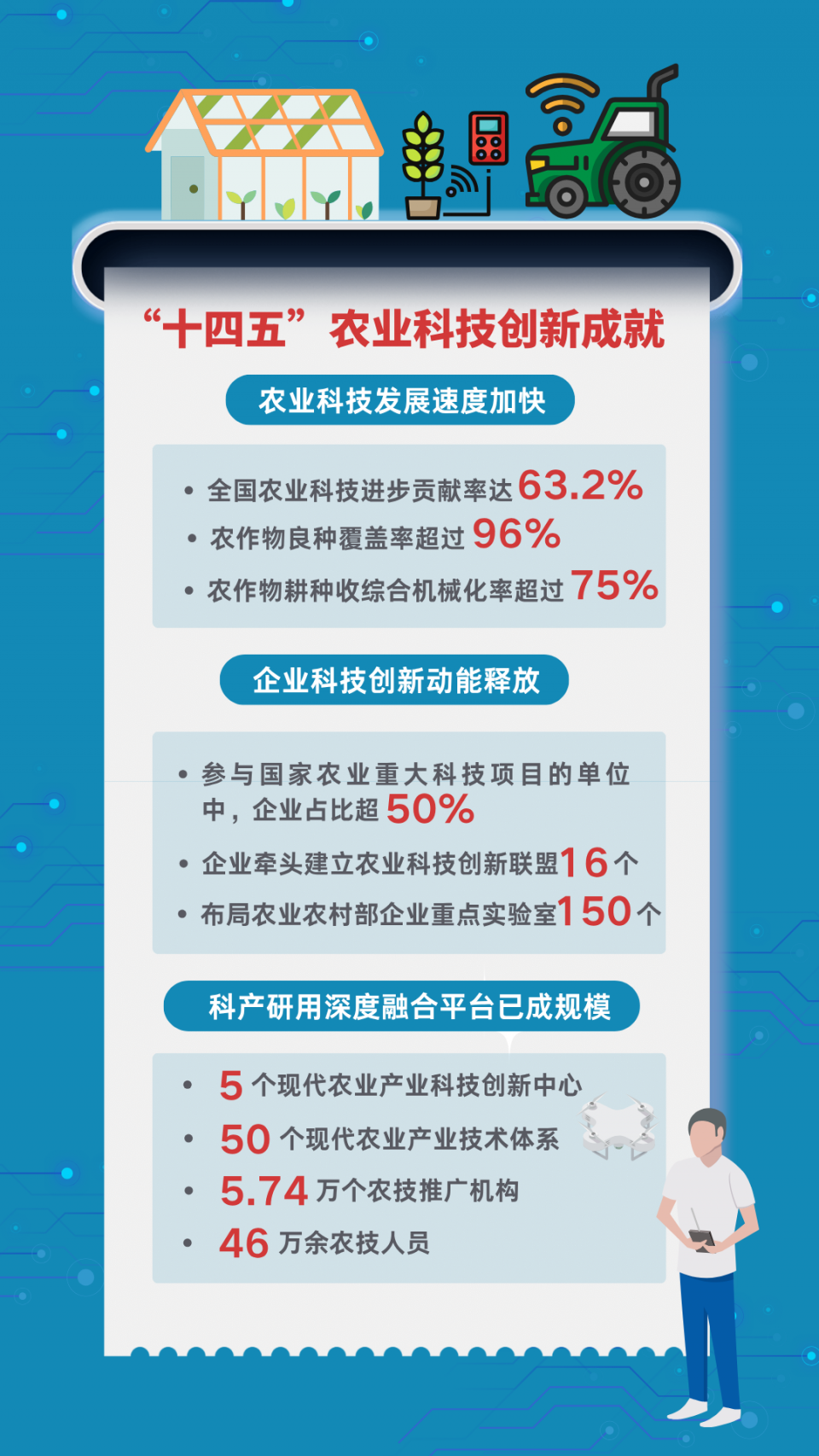

“十四五”收官之年,中國農業科技交出了一份厚重的答卷。數據最能說明變化:5年來,全國農業科技進步貢獻率增長至63.2%,農作物良種覆蓋率超過96%,農作物耕種收綜合機械化率超過75%。這些數字背后,是一批批科研人員夜以繼日的攻堅克難,是一項項新政策、新技術在田間地頭落地生根,更是一群“新農人”共筑科技強農之路的生動實踐。

在北京的一座現代化商業溫室中,一臺名為“吉兒”的智能育種機器人正有條不紊地穿梭于番茄花間,完成自動雜交授粉。它能夠精準識別花朵,迅速完成授粉,還能實現全天候巡航式作業。科研團隊介紹,以往一代野生番茄的育種周期需要5年,如今借助智能化手段,僅用1年便可推出適應市場的新品種。育種環節從“經驗驅動”轉向“智能驅動”,不僅壓縮了時間成本,提升了育種效率,也為糧食安全筑牢了根基。

在山東省高密市姜莊鎮的雷沃智慧農場,科技賦能的現代農業圖景正徐徐展開。今年“三夏”期間,國產大馬力無人收割機、無人滅茬機、電驅精量播種機與智慧農場管理平臺協同作業,麥浪快速收割入倉,滅茬、播種接續完成。農場負責人說,大型收割機每小時可收割30~40畝地,及時滅茬便于鋪設滴灌帶,精量播種后出苗率高達99%。有了智能裝備的加持,“會種地”正加速向“慧種地”轉變。

科技水平的不斷躍升,不僅體現在關鍵核心技術的重大突破上,還體現在創新成果走出實驗室、扎根田間地頭,成為農民最得力的生產助手。在黃淮海平原,越來越多農戶將“飛防”交給專業團隊;在四川丘陵地帶,丘陵山地玉米播種機解決了“無機可用、無好機用”的難題;在江蘇蘇州,政府與企業用AI開展農情管理和惠農補貼發放;在廣東深圳,科技特派員依托“農友圈”平臺,為種植戶提供線上線下結合的農技指導。

“新農人”的奮斗故事,也折射出科技興農的時代旋律。安徽亳州“95后”農機手姜曉娜,從美甲師轉行成為農機手,每到收獲季就開著拖拉機跨區作業,從湖北到新疆,足跡遍布南北方近十個省。“感覺自己做的事情很值得,也會一直堅持!”姜曉娜說。

“十四五”期間,我國農業科技產學研用深度融合的格局加速形成。在參與國家農業重大科技項目的單位中,企業占比已超過一半;農業農村部從部屬“三院”遴選45名科技副總奔赴企業一線開展服務;支持企業牽頭成立水稻商業化分子育種等16個農業科技創新聯盟,通過實體化運行帶動行業技術進步;打造50個現代農業產業技術體系,為近200種農產品提供全產業鏈科技支撐和全天候技術服務;面向160個國家鄉村振興重點幫扶縣,組織專家開展“組團式”幫扶;累計推廣新技術5000多項,培訓各類人員1880余萬人次,提供應急救災等技術性服務2.47萬余次。

科技進步帶來的更長遠價值,是在國際舞臺上提升了中國農業科技的話語權。5年來,我們主動融入世界農業科技創新網絡,與60多個國家建立了雙邊農業科技對話機制,建設了15家農業領域“一帶一路”聯合實驗室。香蕉、甘蔗等國家產業技術體系依托科技創新取得的突破,使我國不再受制于國外品種和技術,而是將中國經驗逐漸樹立為破解農業世界性難題的重要參照。

回望“十四五”,身后是一條清晰的發展路徑:體制機制改革為創新鋪路,科研攻關不斷突破核心技術,企業與農民積極參與,科技成果廣泛落地,最終匯聚成推動農業現代化的堅實力量。“面向‘十五五’,要錨定建設科技強國目標,把農業科技擺在更加突出的位置,以科技創新引領農業新質生產力發展,加快實現高水平農業科技自立自強,為我國由農業大國走向農業強國提供更加堅實有力的科技支撐。”農業農村部相關負責人表示。