小麥是全世界種植最廣、

適應性最強的糧食作物,

幾乎所有文明都和小麥有著千絲萬縷的聯系。

在樓蘭遺址發現的碳化麥粒,

距今已有四千年的歷史。

從古至今,

小麥都是我國農業生產中最重要的組成部分。

二十世紀以來,

為了應對人口迅速增長帶來的糧食需求,

各國紛紛圍繞農作物雜種優勢利用展開研究。

上世紀三十年代,

美國的雜交玉米率先實現產業化;

七十年代,

我國以袁隆平為代表的一批科學家,

用了20多年的時間逐步將雜交水稻產業化;

▲2016年8月17日,袁隆平在位于湖南長沙的實驗田里觀察超級雜交水稻。來源:新華社

與此同時,越來越多的農作物和蔬菜,

也通過雜種優勢利用提高了產量和品質。

在國際上有關雜交小麥的第一篇研究性文章,

早在1919年就已經發表。

然而令人扼腕的是,

到目前為止,

雖然京麥9號為代表的雜交小麥,

在京津冀地區已經得到廣泛關注和快速種植,

但雜交小麥在全世界小麥生產中的應用

仍幾乎為空白。

因此,

雜交小麥的產業化應用是一個百年夢想。

那么問題來了,

為什么小麥的雜種優勢利用之路,

走的如此漫長?

為此,農民日報、中國農業新聞網記者請教了

北京雜交小麥工程技術研究中心主任趙昌平。

趙昌平教授介紹:

在二倍體作物中,

只要兩組染色體上的基因保持協同和一致,

性狀改良就可以起作用。

但小麥是六倍體,

要六組染色體上的相關基因

都保持協調和一致,

難度明顯加大,

性狀改良的代謝網絡更加復雜。

也正是因為這個原因,

對于小麥而言,

想要創造一個起作用且能穩定遺傳的

雄性不育與恢復系統,

實現雜種優勢利用,

難度就更大了。

6月6日,芒種時節,謂有芒之種谷可稼種矣。

此時,

天津市寶坻區駱家莊村

種植戶張德的麥子已經臨近成熟,

再過十來天就可以收割了。

▲圖為駱家莊村種植戶張德的麥田。

這本是高考前的最后一天,

田頭卻如同考場一般擠滿了,

來自山東、河北、天津等地的

種植大戶和種子經銷商。

就如同等待考生的家長一般,

他們有的在田頭交流著自家麥子的長勢、

探討著今年的收成,

有的地頭查看田中麥粒的飽滿程度

或拔起一顆麥子查看根系。

▲圖為麥田邊,種植戶和種子經銷商在查看京麥9號生長情況。

芒種之日,天上淅淅瀝瀝下起了雨,

卻絲毫沒有影響

第二代強優勢雜交小麥產業發展高峰論壇

暨京麥9號京津冀聯合示范觀摩會的火熱。

-適宜輕簡化栽培-

鹽堿地上表現更好

農作物的雜種優勢利用,從雜交水稻、雜交玉米到雜交蔬菜不斷發展,在上世紀,更是掀起了一輪農業產業的綠色革命。“但很遺憾,這次農作物雜種優勢利用革命小麥沒在其列,拖了后腿。” 北京雜交小麥工程技術研究中心主任趙昌平在觀摩現場坦言,雜交玉米和雜交水稻的成功選育和產業化推廣,為世界糧食產量增長做出了巨大貢獻。

近一個世紀來,小麥雜種優勢利用一直是一個世界性難題,各國科學家都沒能取得突破性進展。直到北京雜交小麥工程技術研究中心等為代表的中國科研團隊,基于小麥光溫敏不育系的首次發現,和其不育機制、恢復性與強優勢規律、異交生物學等科學理論的探索與揭示,攻克了育性恢復、高效制種、優勢組合三大技術瓶頸,創建二系雜交小麥育種體系,這一世界性難題的解決才迎來曙光。

▲圖為趙昌平在田間查看京麥9號小麥品種長勢。

目前,雜交小麥雖然比雜交水稻和雜交玉米的產業化推廣晚了很多年,但它的潛力卻不容小覷。

趙昌平給農民日報、中國農業新聞網記者舉了一個例子:

以2018年產量數據為例,在經受了晚播至霜降節氣、冬季嚴寒低溫至零下20℃、春季氣溫劇烈波動、全生育期幾乎無有效降雨等各種不利條件的考驗,在加上采用播種量僅為常規小麥50-70%、全生育期僅灌水1-2次的苛刻種植管理方式,京津冀京麥9號20個示范區平均畝產仍達到550公斤以上,增產幅度達15-20%。

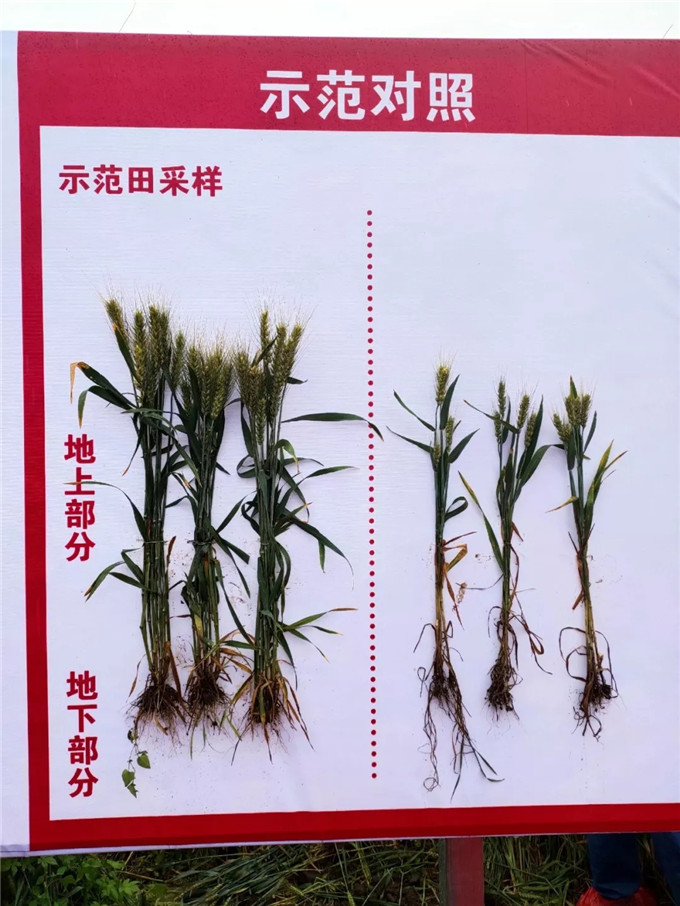

▲圖為京麥9號(左)與寶坻當地主推品種的示范對照。

“氣候、灌溉等條件越苛刻,雜交小麥的表現就越突出,在高產田上是如此,到了鹽堿地上就更加明顯。”趙昌平介紹,“在一些鹽堿地上,雜交小麥甚至能比對照品種增產幅度超過50%。”

據統計,京津冀環渤海區域鹽堿地面積達1000余萬畝之多,因此既要抗鹽堿、又要節水、還要兼顧穩產高收益的小麥綠色高效種植,是該區域糧食生產突破的關鍵與核心。此次觀摩會上所展示的京麥9號,是北京市農林科學院培育的第二代強優勢雜交小麥品種,具有突出的大穗和高粒重優勢,產量潛力可達每畝800公斤,尤其在鹽堿、旱作等中低產區具有更加突出的穩產增產抗逆優勢。

在過去的5年里,雜交小麥在津冀大地上扎根發芽,憑借突出的穩產抗逆優勢為京津冀綠色高效農業發展結出了豐碩的果實。初步估算,按雜交小麥在京津冀環渤海區域鹽堿地應用300萬畝計算,預計每年可節約灌溉水1.5億立方米,增產小麥約15萬噸。

-強強聯合優勢互補-

打造京津冀科技協同新高地

近年來,中國種子集團有限公司與北京市農林科學院拉開了國內雜交小麥科企合作的序幕,在為國內雜交小麥產業化搭建推廣示范平臺的同時,也在不斷創新和完善了新品種測試體系和高效制種技術規程。

時至今日,以京麥9號、京麥21、京麥179為代表的第二代雜交小麥已經開始產業化推廣。京麥9號因其穩產、抗逆、耐鹽堿等突出特性,在京津冀地區廣受好評。

“雜交小麥一步步走來,經歷了很多艱辛和付出,解決了很多難題,最終才走向生產應用。”趙昌平坦言,“隨著科研投入不斷加大和創新力度不斷加強,雜交小麥已經迎來了第二代品種的應用,與第一代相比,總體上穗子更大、千粒重更高、產量潛力也更大。相信,將來第三代雜交小麥也會順利通過國家審定,走進廣袤田野,走上百姓餐桌。”

雜交小麥的長足發展離不開科研人員辛勤付出,更離不開科研單位、企業和高校的協同聯合。

2016年以來,北京市農林科學院充分發揮科技創新的引領優勢,積極推進京津冀農業科技協同創新,推進三地企業、高校和科研院所跨區域聯合,組建了關聯緊密、資源共享、通力合作、利益一體的京津冀雜交小麥聯合測試網絡,每年固定建立測試網點20個,累計測試雜交小麥組合超過100份;基于測試網絡建設,篩選的節水型雜交小麥新品種連續列入京津冀小麥品種聯合展示示范計劃,并參加了京津冀小麥聯合區域試驗;依托測試網絡篩選的京麥179通過了國家北部冬麥區小麥品種審定,京麥9號通過北京審定和天津、河北相似生態區引種。

為了加速雜交小麥科技成果造福京津冀百姓,在推進三地科技協同創新的同時,北京市農林科學院聯合中種雜交小麥種業(北京)有限公司等京津冀種業企業在京津冀區域布置雜交小麥示范網點超過200個,覆蓋麥區面積超過600萬畝,在天津河北等地創造出了高水肥地塊畝產700公斤和鹽堿地塊畝產600公斤等一系列高產記錄。

-打通產業鏈-

開創中國特色雜交小麥產業化之路

“現在,雜交小麥正處于產業化發展的初期,我相信在不久的將來,隨著產業化的不斷推進,雜交小麥必將為國家糧食安全和農民增收致富做出更大的貢獻。”中種雜交小麥種業(北京)有限公司總經理陳兆波告訴記者,“好品種是產業化的基礎,種業是產業鏈的起點。有了好種子不僅要有好收成,更要有好收益。這就需要打通全產業鏈,走出一條具有民族特色的產業化之路。”

在雜交小麥產業化發展過程中,北京市農林科學院和中種雜交小麥種業(北京)有限公司協同合作,注重技術創新與產業發展模式創新的有機結合,積極開展雜交小麥中下游產業化關鍵技術研發,先后開發了雜交小麥混播制種、全程機械化制種、化控高效制種、節水抗旱配套栽培、種子活力提升等產業化關鍵技術;結合種肥配套、土地流轉、糧食收儲等,大力開展雜交小麥產業發展模式的創新,通過科技創新和模式創新實現了雜交小麥全產業鏈的初步貫通。

2019年春季少雨,地處山東省濱州市沾化區馮家莊鎮的小麥經受了土地鹽堿、干旱無雨、無水可灌的三重嚴峻考驗。但就是在這樣惡劣的“生存條件”下,采取“種肥配套+糧食收儲”模式推廣種植的京麥9號,經過當地技術人員測產,2500畝雜交小麥在全生育期較常規小麥少灌水1次的情況下,畝產仍能達到1100斤以上。

▲圖為雨中的京麥9號。

京麥9號作為世界領先的雜交小麥品種,不僅具有突出的抗逆、穩產、豐產優勢,其高容重、高出粉率、籽粒商品性好等特性更是得到了糧食收儲企業的青睞。

不僅如此,獨具中國特色的雜交小麥品種也已走出國門,在巴基斯坦和烏茲別克斯坦推廣種植多年,并深受當地農民和政府好評。

2018年,河北廊坊、滄州、秦皇島,天津薊縣、武清,山東濱州等地京麥9號示范田,因糧食商品性突出,廊坊實收入庫商品糧每公斤加價0.1元,山東濱州小麥收儲價格更是較常規小麥每公斤加價0.04元直接入庫,雜交小麥種子和糧食都出現了供不應求的局面。

從產業鏈上游培育的“好種子”、

在產業鏈中游開發的“好技術”、

再到產業鏈下游實現“好收益”,

伴隨人類千萬年的小麥,

從此踏上雜交小麥產業化之路。

(來源:農民日報新媒體)