近日,中國農業科學院農業基因組研究所農業有害生物基因組學創新團隊發現了兩個關鍵玉米抗蟲“剎車基因”,首次解析了抗蟲“剎車基因”通過調控苯并惡嗪酮生物合成基因的表達,從而抑制抗蟲防御代謝的分子機制,為作物抗蟲遺傳改良提供了新靶點。相關研究成果發表在《新植物學家(New Phytologist)》上。

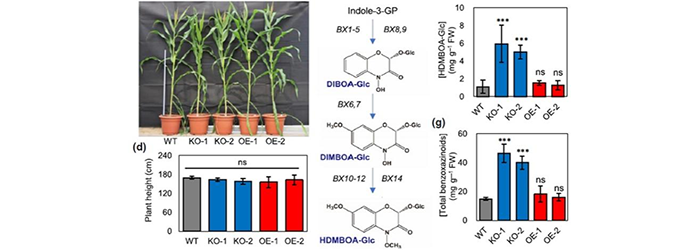

苯并惡嗪酮類化合物是玉米中最豐富的抗蟲代謝產物,盡管其生物合成途徑已被廣泛研究,但其調控機制尚不明確。解析其調控機制,有助于增強玉米抗蟲能力,培育抗蟲玉米新品種,助力玉米害蟲綠色防治。

該研究通過全基因組關聯分析,鑒定到一個與苯并惡嗪酮類化合物含量顯著相關的蛋白磷酸酶編碼基因。當該基因被敲除時,玉米葉片中苯并惡嗪酮類化合物的含量顯著增加,使玉米對棉鈴蟲和草地貪夜蛾等害蟲的抗性增強。進一步磷酸化蛋白組與分子互作實驗表明,這一蛋白磷酸酶通過影響下游轉錄因子的磷酸化水平,抑制了苯并惡嗪酮合成基因表達。這一發現為培育抗蟲玉米新品種提供了新思路。通過調控這兩個基因,有望在不影響玉米生長的情況下增強其抗蟲能力,減少農藥使用。

該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、廣東省重點領域研發計劃等項目的支持。(通訊員 馬昕怡)

原文鏈接://doi.org/10.1111/nph.70485