黨的十九大報告明確指出,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。花卉產業作為一項美麗產業,越來越成為滿足人民日益增長的美好生活需要、踐行生態文明、建設美麗中國的重要途徑。

“十三五”以來,我國花卉產業迅速發展,生產格局基本形成,生產規模穩步增長,產品種類日臻豐富,形成了較為完整的花卉產業體系。2017年我國花卉種植面積139.2萬公頃,銷售額1533億元,較2011年分別增長35.9%和43.5%,我國已經成為世界花卉生產大國。但是,我國花卉產業基礎仍然較薄弱,主栽品種基本來自國外,生產效率總體較低,產品質量亟待提高,開展具有自主知識產權的新品種和新技術研發是我國向花卉生產強國邁進的必由之路。

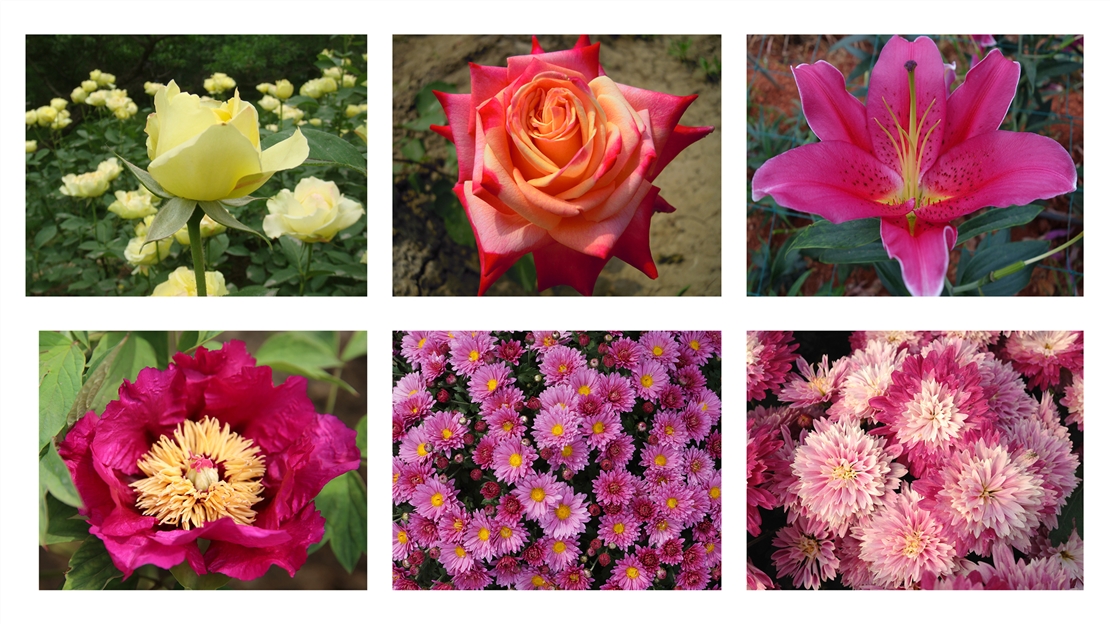

中國農業科學院在“十三五”期間共計獲得月季、百合、菊花、牡丹等新品種省級良種審(鑒、認)定15個、植物新品種保護權34個。育成的花卉新品種在全國各地開展示范與推廣,并逐步替代部分國外同類品種,實現了我國花卉新品種國產化的跨越式發展。其中,“綠野”等12個月季新品種在河南、云南、遼寧、山東等主要種苗繁育基地進行推廣應用,每年生產種苗近2000萬株,實現銷售額5000多萬元;并結合“三區三州”扶貧工作,在四川省木里縣喬瓦鎮簸箕籮村開展月季示范栽培與技術指導,美化了鄉村環境,取得了良好的環境效益和社會效益。百合新品種“京鶴”等在貴州興義與當地企業聯合開展種球繁育生產,每年繁育種球20萬粒,直接經濟效益100多萬元,繁育基地的百合花海也成為了當地旅游的網紅打卡景點。菊花新品種“黃亮亮”等繁育種苗100多萬株,推廣應用到北京、云南、新疆、內蒙古、福建等地。最近育成的牡丹新品種“秾星璀月”等在山東菏澤、甘肅蘭州、湖南長沙等地繁育示范,受到了當地企業和種植農戶的好評。2019年4月至10月,中國農科院參展中國北京世界園藝博覽會,育成的月季、百合、菊花、牡丹等新品種在國際專類競賽和中國室內展品競賽中榮獲3個特等獎、6個金獎、4個銀獎、5個銅獎,共計18個獎項的佳績,中國農科院榮膺“最佳特色獎”。

“十三五”期間,中國農科院在花卉種苗(球)脫毒繁育、栽培與花期調控等技術研發方面獲批國家發明專利15項、制定國家農業行業標準9個。新技術在湖南龍山、江蘇東海、山東菏澤、云南怒江、內蒙古呼和浩特等地進行示范推廣,為鄉村脫貧攻堅、美麗中國建設、服務美好生活作出了重要貢獻。針對湖南龍山食用百合生產中存在的病蟲害嚴重、連作障礙、種性退化,產量品質下降等嚴重問題,通過研發百合病毒檢測及脫毒原種生產技術,提供脫毒原原種、開展技術培訓等方式,挽救和支撐了數億產值的龍山百合產業。在江蘇東海建立中國農科院花卉種苗繁育中心,配合當地鄉村振興計劃,通過組織培養技術繁育新優奇特花卉品種30多個,每年生產種苗100余萬株,可實現直接經濟效益500多萬元。通過兜蘭屬植物種子無菌播種快繁技術研發,并與云南怒江植物保護部門合作開展種苗繁育和回歸示范,真正實現了瀕危野生花卉以利用促保護的策略。將牡丹花期調控技術在北京、山東菏澤等地進行推廣應用,實現了人們可以在國慶、元旦和春節觀賞牡丹的美好愿望,累計繁殖牡丹50萬盆,創造經濟效益5000多萬元。積極拓展花卉科研成果轉化應用的新模式,將繁育的月季、菊花新品種以及耐寒宿根花卉新種類進行綜合展示應用,高質量地完成了呼和浩特東站大型花卉景觀營造工程,受到當地園林部門和人民群眾的高度評價。

習近平總書記說“中國夢最根本的是實現中國人民的美好生活”。花卉作為人們追求美好生活的象征,也承載了花卉科研人期待實現花卉強國的“中國夢”。我們已經在這條夢想道路上啟航,并開始結出了豐碩的果實,未來我們必定夢想成真。