新冠肺炎疫情的全球蔓延,加快了“世界百年未有之大變局”的演進速度。其二次爆發再次強化了糧食作為重要戰略物資的地位,并且進一步打破了國際糧食市場的可供性、獲取性與穩定性。

盡管全球糧食庫存充足,但是新冠肺炎疫情對糧食的生產和貿易造成了直接負面影響,全球糧食供求局部的短缺最終導致價格上漲。其中對國際市場依賴較強的發展中國家影響尤為突出,目前來看,全球糧食系統異常緊繃,各國正在蓄力囤積戰略儲備。

10月27日,巴西玉米現貨價格創下歷史新高,打破了2007年的前歷史紀錄。

過去的一周,由于進口商需求旺盛,出口步伐強勁,烏克蘭小麥出口價格上漲約7美元/噸,玉米出口價格上漲20美元噸。

同樣因為進口商的需求旺盛,俄羅斯小麥價格已經連續第四周上漲,而且預計后期麥價還將上漲。

由于全球糧價猛漲,已經有少數國家迫于價格壓力,只能重新尋求新的貨源。據貿易商稱,南美主要出口地區玉米價格飆升,已經迫使越南的玉米供應商尋找其他來源,這可能重新向美國出口商開放越南市場。

由于全球玉米、小麥、大豆等農產品價格紛紛上漲,近期有不少人表態要出去買些糧食放在家里,以防糧食價格上漲。

其實,囤積糧食從經濟角度來看不僅是一件不劃算的事情,更重要的是它本沒有必要。

在10月27日的“十三五”時期農業農村發展成就新聞發布會上,中國農業農村部副部長劉煥鑫已經明確表示,近五年中國水稻、小麥自給率均保持在100%以上,玉米自給率超過95%。在口糧方面,我國已經實現了絕對安全。不僅足以滿足口糧消費,每年還有幾千萬噸的剩余,作為飼料糧使用了。

而我國每年進口的幾百萬噸水稻和小麥,主要是調劑品種,并非國內生產不足。進口的糧食主要是為了滿足飼料需求,包括大豆(豆粕)和玉米高粱等。簡言之,在相當長的時期內,進口糧食的多少,對我國的口糧安全沒有影響。

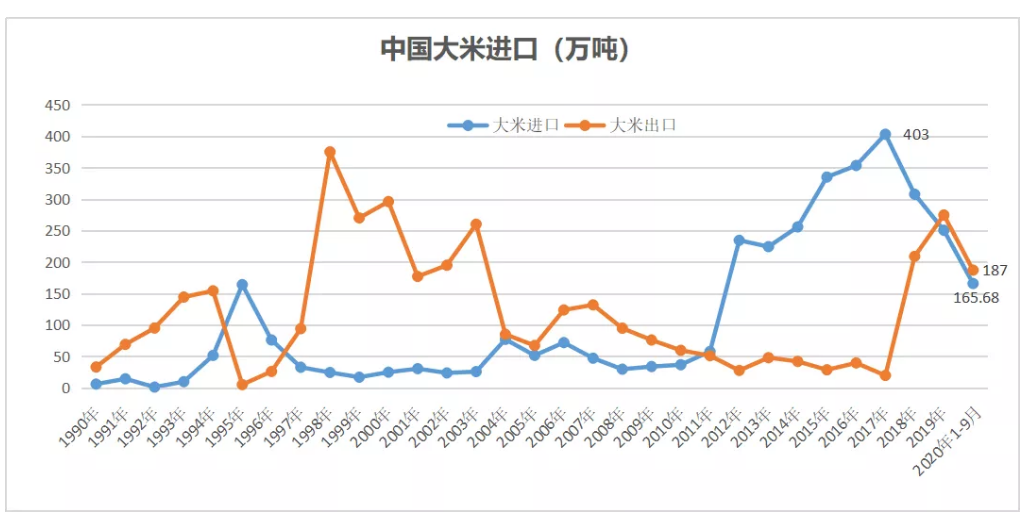

從我國大米的進出口來看,根據最新的海關數據顯示,中國2020年前9個月累計出口大米187萬噸,實現凈出口21萬噸。

近年來我國稻谷和大米出口量快速增長,進口規模則有所萎縮。自2016年我國實施糧食去庫存計劃以來,我國重返全球大米出口市場,并且大米在四大主糧中是唯一一個凈出口品種。也就是說我國大米不僅自給率高,而且對外依存度也不高,進口的目的也主要是為了進行品種上的調劑,比如泰國香米等。另據外媒消息稱,周二第一船美國商業大米船貨在中國卸貨,這是經過美國大米協會經過十幾年的監管和政治努力。這批優質中粒大米產自加利福尼亞州,由ADM大米集團出售給一家私營進口商,將以Sungiven的品牌零售。