以下文章來源于一麥眾承 ,作者張勇

作者簡介

張勇

中國農業科學院作物科學研究所研究員,博士生導師,農科英才領軍人才(C類)入選者。長期從事小麥遺傳育種和品質改良工作,作為主要完成人育成小麥新品種10個,其中國審6個,獲植物新品種權8項;第一或通訊作者發表SCI論文18篇,獲國家發明專利3項。現為第四屆國家農作物品種審定委員會小麥專業委員會委員。

主要貢獻:

負責高產耐熱優質國審品種中麥895和優質強筋高產品種中麥578的繁育和推廣工作。高產耐熱優質品種中麥895累計推廣約5000萬畝,其中年最大推廣面積1062萬畝;高產優質強筋面包面條兼用新品種中麥578于2020和2021、2022年分別通過黃淮南片和黃淮北片、新疆南疆審定,成為首個可在山東、河北、山西、河南、安徽、江蘇、陜西和南疆等8個主產省推廣種植的新品種,產業化推廣前景廣闊。

獲獎成果和榮譽稱號:

參與“中國小麥品種品質評價體系建立與分子改良技術研究”獲2008年國家科技進步一等獎。

參與“中國-CIMMYT合作育種研究與新品種培育”獲2011年北京市科學技術獎一等獎。

作為“小麥品質遺傳改良創新團隊”成員,獲2011年中華農業科技優秀創新團隊獎。

參與“高產節水多抗廣適冬小麥新品種中麥175的選育與應用”獲2017年神農中華農業科技獎。

參與“耐熱高產優質小麥新品種中麥895的選育與應用”獲2019年神農中華農業科技獎。

參與“矮稈大穗、抗病抗逆小麥骨干親本新種質周8425B創制與應用”獲2020年河南省科學技術進步獎一等獎。

2020年入選國家百千萬人才工程,獲“有突出貢獻中青年專家”榮譽稱號。

一、育種目標是重點

自2000年和本院棉花研究所合作,面向黃淮麥區進行育種工作以來,考慮到本課題在小麥品質研究和應用方面已有一定的基礎,于是將優質定為主要目標,在配制組合時,優先考慮品質改良情況。原則是期望將優質與高產緊密結合,這里大概可分為3個階段:

(1)從合作開始到2008年左右。最初品質育種只簡單考慮高分子量麥谷蛋白亞基(HMW-GS)的互補和利用情況,以面筋強度改良為主要方向,配制的目標組合大多為優質/高產類型,通過將當時的優質品種與高產品種(系)雜交,再用高產品種作為輪回親本進行回交,從而把優良的HMW-GS導入到高產品種中,期望快速將優質與高產相結合,選育面團穩定時間與當時的優質品種相當、而產量與當時的高產品種相當的品系;選用的優質強筋品種主要包括PH82-2、陜優225、豫麥34、藁城8901、濟麥20、師欒02-1等,高產抗病品種包括周麥16、內鄉188、矮抗58等;這一階段存在的一個重大問題是育種材料儲備不足,“巧婦難為無米之炊”,于是在育種之初,就開始著手創制優質親本材料,尤其是利用國外的優質材料,如美國的Jagger、Karl和澳大利亞的Sunstate等,這一時期選配的雜交組合豫麥49/Sunstate,后來育成了中麥255(于2007年出圃,代號07CA255,最初田間表現不整齊,產量一般,但優質強筋,綜合抗病性較好,于是作為優質親本加以利用;后經不斷系選,同時得益于國家相關政策的調整,于2021年作為優質中強筋品種通過河南省審定)。

(2)在配制大量的組合后,在研究基礎上,逐漸認識到1BL/1RS易位系對加工品質的嚴重負向影響,并發現1BL/1RS的后代材料絕大多數面團粘性較大,加工品質較差,于是在進行以優質為主要目標的材料選配時,不再選用含有1BL/1RS易位系的高產品種作為親本材料,有興趣的老師可以參閱一下我們發表在作物學報(2012,38:1743−1751;2015,41:1648(1656)的文章,創制的組合包括PH82-2-2/內向188、師欒02-1/周麥16等;這一階段大約持續了10年時間,后期配置的組合包括師欒02-1/濟麥22(后來將這一組合的高代材料交給本團隊在河北高邑的同志,育成了優質強筋品種中麥29,于2018年通過河北省審定)和07CA255/濟麥22(之后選育成了優質強筋高產品種中麥578,于2020和2021年分別通過黃淮南片和黃淮北片國家審定,2022年3月通過新疆初審)。

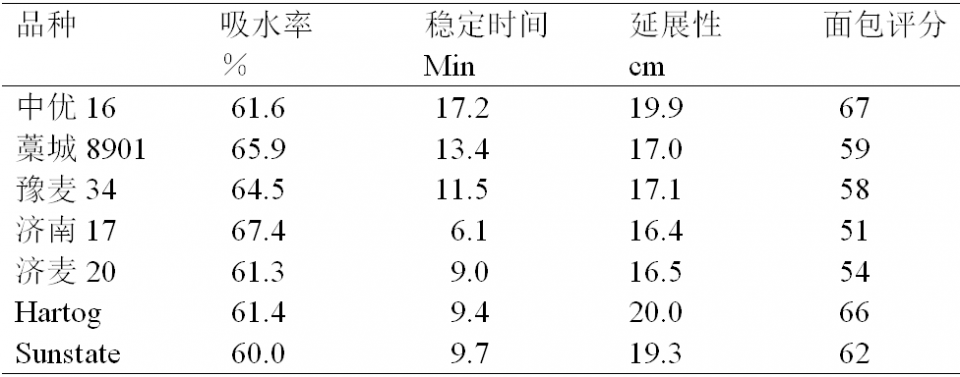

(3)近期在研究的基礎上,我們逐步認識到,延展性是決定優質品種加工品質的一個非常重要的因素,我們以下表1所列數據來進行說明。在面團筋力達到一定程度后,延展性對面包成品加工品質的優劣起決定作用。因此,針對這一情況,在了解當前品種延展性的基礎上,再針對優質強筋品種的面包品質進行改良,組配雜交組合,應該更有效果。

表1 中國優質面包麥與澳洲小麥面包品質比較

二、育種技術為手段

這里重點提一下分子育種。個人認為,育種的突破在于種質資源的創新和有效利用,如李晴琪老師的矮孟牛和鄭天存老師的周8425B,對于黃淮麥區的小麥育種工作的進展均發揮了重要作用,其實,這也給分子育種提供了基礎,指引了方向。有目的的育種表象為種質的創新和利用,實際則為優異基因的有效利用,很明確的實例可見品質(包括高低分子量亞基、PPO活性、黃色素含量、穗發芽等)、抗病性(條葉銹、白粉、赤霉病等)及綠色革命相關株高矮稈基因等方面的文章,在此不再詳述。分子育種為加快常規育種進程提供了手段和可能性,所以,對于育種親本的把握,特別是基因水平的認識,應該是下一步的發展方向。當然,這里還需要考慮基因與環境互作的問題,但主體應該是先了解主效基因的作用。了解親本,尤其是主效基因的作用,才能預期雜交組合的表現,給有目的的品種培育提供可能,而不至于太盲目。這可能也是泰安、徐州、淮安和周口等市農業科學院、江蘇里下河地區農科所等一些單位前期育種工作較為突出的原因之一;其實,在選擇的過程中,上述單位已經通過表型、有意識的對其中的一些基因加以選擇,大家可以參閱骨干親本遺傳解析等方面的文章。借助分子育種技術,育種的進程應該會更加高效和合理。

三、世代選擇用技術

這里,以本團隊中麥1062的品種選育過程為例,解釋一下分子技術在世代選擇中的實際應用情況和效果。在北部冬麥區,我們選取高產穩產抗倒、多穗落黃好、中抗白粉病的廣適性主栽品種輪選987為骨干親本,與矮桿、早熟、籽粒大且均勻的優質強筋面包品種豫麥34雜交后回交2次,目的是改造輪選987晚熟、品質差、籽粒大小不勻、商品性差的缺點。在進行2次回交時,每株做2個雜交穗,單穗收獲,每穗隨機取3-5個籽粒,混合提取DNA,進行高分子量麥谷蛋白亞基7+8、5+10等標記選擇,將中選單穗種子點播,系譜法選擇至F4,獲得熟期比輪選987早2d、矮稈、穗多且大、綜合抗病性和落黃好的株系3個;其中1個經揉混儀測定,為中強筋類型,并于F5經揉混儀分析加以確認。采用上述方法育成的中麥1062于2016年通過國家審定。與輪選987相比,中麥1062熟期早2d,籽粒外觀和加工品質顯著改良,穩定時間8.3分鐘,延伸性136mm,最大抗延阻力422E.U.,基本達到了當初設計的育種目標。需要注意,對于品質育種來說,從F3開始,就可以按株系進行分類,中選單株留足種子備播后,同一株系的單株剩余種子可以混在一起進行和面儀參數等品質性狀分析,以有效進行面筋強度選擇和表型驗證工作。

四、高代成品鑒定是關鍵

個人認為,當前我國的品質測試還存在著一些不足,年度間和環境間測試結果差異較大。我們的做法是,對于中選的優質目標品系在高世代出圃時,從多點鑒定試驗的種子中至少選取3個代表性試點,每個試點回收2公斤籽粒,在采用降落數值儀分析確認籽粒沒有發芽的情況下,再進行包括面筋強度、延展性、淀粉品質、顏色及面包、面條等成品品質性狀在內的全面品質評價,重點推薦在多個環境條件下均達到優質強筋標準的材料,以確保品種審定后的品質表現;這里需要強調一點,成品品質的測試至關重要,有些品系雖然能穩定達到強筋標準,但成品品質一般,如果產量等農藝性狀不突出,也會直接淘汰。

需要說明的是,強筋不等于優質面包,弱筋不等于優質餅干或糕點。當前國家和省級品種審定時多采用混合樣進行品質分析,測試時比較看重粉質儀參數等指標,而對終產品品質重視程度不夠,希望大家注意;且國內的樣品進行品質分析時,優質對照品種的利用程度不夠,而國際上發達國家的通常做法是進行多點測試,同時參照多個優質對照的品質指標來對育成的品種(品系)進行分類,這一做法值得借鑒。

需要注意,種植戶關心的是最終效益如何,考慮到我國人口眾多,產量一直是最重要的育種目標。當前,氣候變化加劇,條銹、葉銹和白粉等病害生理小種發生變化,部分主栽品種抗病性逐漸喪失,小麥-玉米輪作及秸稈還田引起赤霉、莖基腐等重大病害頻發和重發面積逐步擴大。因此,多環境鑒定特別是準確的表型鑒定至關重要,在國內多個育種單位的幫助下,我們每年在河南安陽、溫縣、許昌、周口、駐馬店和陜西咸陽、安徽阜南和宿州、江蘇淮安、山東濟南、河北高邑、山西臨汾、新疆澤普等地安排多點產量比較試驗和抗病抗逆性鑒定,這大大促進了我們對材料的了解程度。個人認為,這可能也是近年來我們的育種工作取得較好進展的原因之一。就分子育種而言,由于產量、水肥利用效率、抗寒抗旱抗熱等性狀表型鑒定復雜且工作量巨大,短期內發掘效應較大、育種家可用的基因并開發其功能標記的難度相當大,高產高效廣適抗逆小麥新品種的培育仍需主要依靠常規育種技術。

來源:一麥眾承