農業現代化,種子是基礎。2021年中央“一號文件”著重提出“打好種業翻身仗”,2021年7月9日,習近平在中央全面深化改革委員會第二十次會議上強調,“必須把民族種業搞上去,把種源安全提升到關系國家安全的戰略高度,集中力量破難題、補短板、強優勢、控風險,實現種業科技自立自強、種源自主可控。”近年來,在國家重視種業和支持種業發展的背景下,國內諸多城市發力種業,不少城市重提或首次提出打造“種業之都”“種業硅谷”“種業強市”等口號。但需要做到的是合理規劃產業區域布局,分析自身城市的各方面實際情況,不要貪大求全、重復建設,脫離實際去盲目建“種都”、造“硅谷”。面對新形勢下激烈的種業競爭,合肥必須進一步明確自身的優勢和劣勢,識別機會和挑戰,尋找策略、謀劃對策,加快從種業競爭中脫穎而出,加快打造具有國際影響力的“種業之都”。

1

合肥種業的優勢與劣勢

合肥種業起步較早、基礎較好,截至2020年底,合肥市擁有種業企業共計約220家(約占全國3%),其中農作物種業企業123家、種畜禽企業67家、水產苗種企業30家;全市共保存各類農作物種質資源5.8萬份,建成9個種質資源庫(圃),占全省總數的1/3。

★1.1 合肥種業的優勢

?1.1.1 高質量種業企業數量全國領先

合肥市擁有豐樂種業、荃銀高科、江淮園藝3家上市種業企業,總數量在國內城市中名列第一;此外,合肥目前還擁有8家國家級育繁推一體化企業,總數量在國內城市中名列第二,僅次于北京。根據上市種業企業發布的公開年報,在2020年中國上市種業企業種子銷售收入排行榜上,荃銀高科、豐樂種業分別以11.9億元、3.84億元排全國第4名、第9名。

?1.1.2 種業企業銷售總收入位居國內前三

2020年合肥市種業企業銷售總收入約為38.7億元,在國內城市中位列第三,僅次于北京市(58.2億元)、長沙市(40.0億元)。在2020年合肥市種業企業銷售收入20強排行榜上,種子銷售收入超10億元的企業有1家、超過1億元的企業有6家。

?1.1.3 部分領域育種自主創新能力國內領先

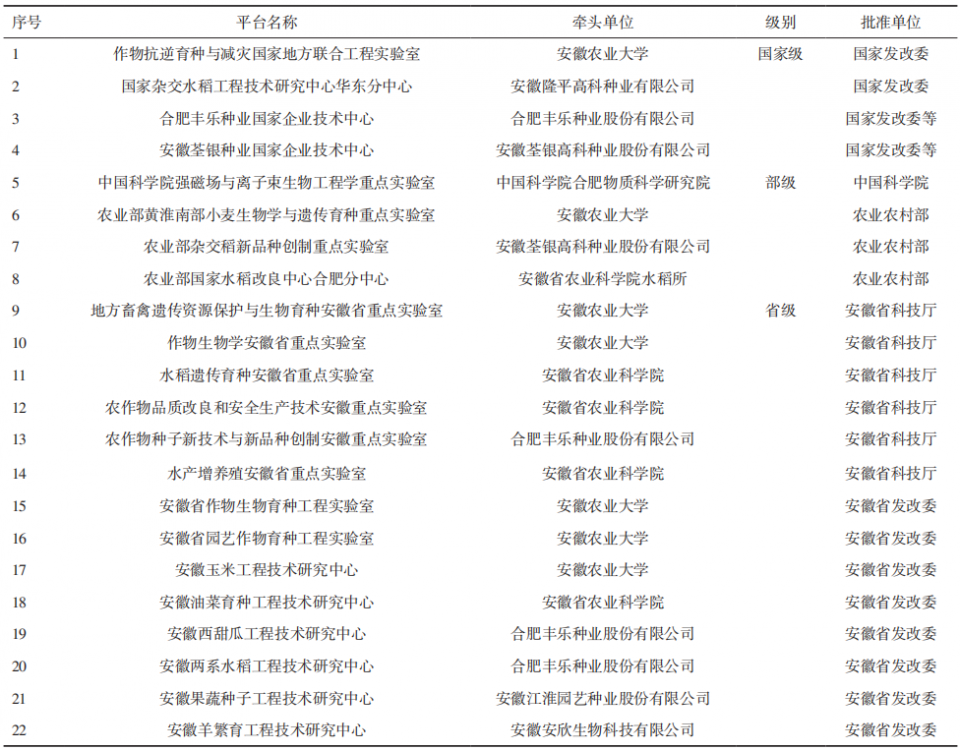

近年來,合肥市育種自主創新能力得到快速提升,建成國家級(含部級)種業研發平臺8個、省級研發平臺14個(表1),市級種業研發平臺11個,形成以高校院所為主、企業主體作用日益突出的育種創新格局,躋身全國育種城市第一方陣。其中,兩系雜交水稻、小麥抗病育種、西甜瓜、南瓜等領域育種水平達到國內領先,油菜雜交育種、蔬菜育種、石榴基因組、水稻功能基因發掘利用等方面已達到國內先進水平,例如:經過多年潛心研究,中國科學院合肥物質科學研究院在國內率先發掘出水稻的理想“脆稈基因”,并育成了國內首個通過審定的“谷草兼用”型脆稈水稻新品種科輻粳7號,該關鍵基因(技術)在2021年10月以1000萬元轉讓給安徽荃銀高科種業股份有限公司。

表1 合肥市國家級、省級育種創新平臺

?1.1.4 種業交易交流與服務合作成效顯著

合肥市注重舉辦種業交易交流會,截至2021年,在合肥連續舉辦10屆“安徽種子交易會”,尤其值得一提的是,2018年9月15日合肥承辦“第十一屆中國國際種業博覽會暨第十六屆全國種子信息交流與產品交易會”,這是在合肥舉辦的國家級種業盛會。此外,種業龍頭企業安徽荃銀高科種業股份有限公司出資設立了以公司創始人命名的“安徽張海銀種業基金會”,2014年以來,已獎勵21個省(區、市)的63名種業科研工作者,累計公益支出1069萬元。

?1.1.5 種業海外市場規模位于國內前列

2020年合肥市水稻種子出口5300多t,占全國水稻種子出口總量的30.6%,連續3年名列全國第一;豐樂種業辣椒、西瓜和蔬菜良種在東南亞市場具有很強的市場競爭力,豐樂香料銷往全球30多個國家和地區;江淮園藝甜瓜品種“香妃”占巴基斯坦甜瓜市場份額的30%以上。

★1.2 合肥種業的劣勢

在《合肥與長沙、北京種業發展現狀與支持政策的比較研究》(《中國種業》2022年第3期)一文中詳細提到合肥種業發展的劣勢(短板),主要體現在7個方面:(1)合肥種業產業規模總量不大、增長緩慢;(2)合肥種業產業集聚度偏低;(3)合肥種業對外資種企吸引力不足;(4)合肥種業高端研發平臺數量不足;(5)合肥種業科技領軍人才匱乏;(6)合肥的畜禽、水產種業綜合實力明顯弱于競爭對手;(7)合肥還沒有成為全國有影響力的種業交易交流中心。

2

合肥種業發展面臨的機遇和挑戰

★2.1 合肥種業發展面臨的機遇

?2.1.1 國家對種業及種源安全前所未有的重視

2020年12月16日中央經濟工作會議提出把“解決好種子和耕地問題”作為2021年經濟工作的八項重點任務之一。2021年1月4日印發的中央“一號文件”在第三篇章“加快農業現代化”中用了278個字的篇幅闡述“打好種業翻身仗”。2021年7月9日習近平在中央全面深化改革委員會第二十次會議上強調,必須把民族種業搞上去,把種源安全提升到關系國家安全的戰略高度。會議審議的《種業振興行動方案》即將由中央印發實施。

?2.1.2 中國已成為全球第二大種子市場,市場規模達到1400億元

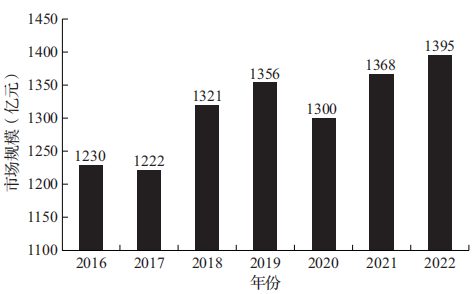

根據國際種子聯盟(ISF)最新統計,全球種子市場規模已達500億美元。根據中商產業研究院的統計與預測,2017年中國種子市場規模為1222億元,躍居世界第二,2022年中國種子市場規模將達到1395億元(圖1)。

圖1 2016-2022年中國種業市場規模

?2.1.3 種業知識產權保護力度持續加大,種業市場監管日趨嚴格

2020年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于強化知識產權保護的意見》,各省及省會城市先后出臺了《關于強化知識產權保護若干舉措》《關于強化知識產權保護的實施意見》,從中央到省、市的知識產權立體保護體系基本形成。2021年9月7日最高人民法院發布了人民法院種業知識產權司法保護典型案例,進一步形成了對種業知識產權侵權的震懾。

?2.1.4 安徽是農業大省,也是用種大省

根據安徽省農業農村廳的統計數據:2019年安徽省農作物種子市場市值65.26億元,在全國排第3位。其中,雜交水稻種子市值19.32億元,全國排第1位;常規水稻種子市值11.02億元,全國排第2位;小麥種子市值25.74億元,全國排第2位;大豆種子市值4.06億元,全國排第3位。

?2.1.5 中國種子商品化率還有較大的提升空間

國際上種子商品化率平均可達70%,發達國家達到90%以上。受農戶長期使用自留種(如小麥等作物)的種植習慣等因素影響,我國良種商品化率還不到50%。雜交水稻、棉花、油菜等品種商品化率已接近100%,但常規水稻、蔬菜、小麥、大豆等商品化率比較低。隨著雜交種的普及和推廣,我國種子商品化率仍有較大的上升空間,未來隨著我國良種政策的進一步實施,種子科技含量和商品化率會有顯著的提高。

★2.2 合肥種業發展面臨的挑戰

?2.2.1 北京“種業之都”的地位基本形成且繼續強化

2020年北京持證種子企業總銷售額達到58.2億元,穩居國內城市第一。保存國家級種質資源39萬份,居世界第二。擁有種業科研機構超過80家,擁有7名院士在內的高水平育種專家1000多位。2020年北京市印發《北京現代種業發展三年行動計劃(2020-2022)》,繼續強化“種業之都”建設。

?2.2.2 長沙作為合肥強有力的競爭對手大有全面超越之勢

長沙緊隨合肥之后,在2011年提出要打造“中國種業之都”。長沙擁有1家進入全球種業10強的企業——隆平高科,擁有5名種業領域的院士。2020年持證種子企業銷售總額突破40億元,首次超過合肥。目前,長沙的種子產業園——中國隆平種業硅谷正在加速建設,已經形成規模和影響力。

?2.2.3 潛在競爭城市紛紛發力種業,對先發地區奮起直追

2017年青島提出建設“國際種都”,并出臺《青島國際種都建設規劃(2017-2021)》,提出全市種子總銷售額要達到10億元以上。2018年楊凌示范區印發《關于大力發展現代種業的實施意見》,提出要將楊凌打造為“中國(旱區)種業硅谷”。2019年濟南提出要創建“北方新興種業之都”,到2021年,要形成年產值200億元的產業集群。2021年2月運城召開種業發展座談會,提出要打造種業強市,力爭到2025年,運城種業總產值達到100億元。

?2.2.4 國外種業巨頭早就覬覦中國種業大市場,且不斷進行滲透

根據農業農村部的數據,2020年國內有外資種業企業25家,孟山都、杜邦、利馬格蘭等種業巨頭均在中國設立了辦事處或子公司。2020年中國首次下發了玉米轉基因安全證書,并修改外資準入負面清單,將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低于34%,這些都為外資種企搶灘中國市場提供了條件。

?2.2.5 新型農業經營主體增加且日益理性,議價能力增強

隨著城鎮化率的提升,農村人口逐漸減少,農村承包地流轉面積不斷增加,新型農業經營主體數量增多。2019年全國農村承包地流轉面積約3067萬hm2(4.6億畝),超過總耕地面積的1/3,新型農業主體的數量超過280萬個,新型農業主體普遍實行規模化經營,相較于小農戶的生產方式,與種業企業的議價能力更強。

3

合肥加快打造“種業之都”的策略

通過對合肥種業優勢(S)、劣勢(W)、機會(O)、威脅(T)的綜合分析(SWOT分析),嘗試提出合肥加快打造“種業之都”的4種策略。

★3.1 SO策略(發揮優勢,利用機會)

(1)利用國家對種子安全、種業發展的高度重視,利用國家、安徽省出臺的對種業發展的支持政策,助力本地種企做大做強,培育更多的上市企業和育繁推一體化企業;(2)利用中國已成為全球第二大種子市場的產業機會,大力支持本地種企搶占國內千億級大市場份額,使合肥市種業銷售額在國內市場份額占比重回10%并持續上升;(3)利用國家對知識產權保護力度及種業市場監管力度加大的機會,引導、支持種企加大研發投入,大力開展自主創新,真正建立商業化育種體系。

★3.2 WO策略(利用機會,克服劣勢)

(1)利用國家層面對種業發展的扶持政策、項目、資金,加強種業科技創新資源建設,克服在種業創新機構、創新平臺、種質資源收集保存等方面的不足;(2)利用合肥綜合性國家科學中心的政策和條件,大力引進、培養種業人才,實現種業領域院士引進、培養的突破,縮小與北京、長沙在種業人才方面的差距;(3)利用國家、安徽省對種業發展用地的優惠政策,在支持廬江郭河種子產業園發展的基礎上,謀劃若干區位優越、配套較好、交通便利的種業企業集聚區(種業產業園);(4)利用中國種業千億級大市場,打造安徽種業大市場和常態化的種業交易交流會。

★3.3 ST策略(發揮優勢,規避威脅)

(1)發揮合肥擁有2家上市種企、8家育繁推一體化種企的優勢,努力擴大合肥在國內市場的份額,趕超長沙、接近北京;(2)發揮荃銀種業、豐樂種業、江淮園藝較強的海外市場開拓能力,再培育幾家“走出去”種子企業,擴大海外市場的銷售額,規避國外種業巨頭的威脅;(3)發揮合肥在水稻、瓜菜育種方面的領先優勢,加快突破性新品種的選育和品種更新換代,規避國內農作物種植面積調減、新型農業主體議價能力增強帶來的不利影響。

★3.4 WT策略(減少劣勢,規避風險)

(1)加強種業新型研發機構、高水平種業創新平臺、種業科技基礎設施建設,縮小與北京、長沙的差距;(2)加大種業人才尤其是領軍人才的引進、培養力度,進一步縮小與北京、長沙的差距;(3)把種業產業鏈列入合肥市重點支持的產業鏈,設立鏈長,進一步補鏈、延鏈、強鏈,縮小在產業鏈方面與長沙的差距;(4)鞏固合肥在水稻、小麥、瓜菜等種子方面的優勢,考慮進軍林、果、花、草、微生物種業等有市場前景的空白領域,與種業強市差異化、特色化競爭。

4

合肥加快打造“種業之都”的思考與建議

★4.1 增強優勢,進一步壯大種業企業和種業產業規模

成立工作專班,梳理現有未上市種子企業中上市意愿強、有上市實力的企業,加大激勵和扶持,壯大合肥上市種企數量;引培一批龍頭企業,招引世界種業50強、國內種業50強企業來合肥投資發展,迅速做大銷售規模;加大對龍頭企業的扶持以及對新獲批國家級育繁推一體化種業企業的獎勵力度。

★4.2 多管齊下,補齊種業發展短板

升級現行種業人才政策,加大對種業領域院士、杰青等領軍人才的引進和培育力度,以及其他各類種業高層次人才和科技人才的引進力度,形成宏大的人才隊伍;打造種業產業園,目前江淮園藝、豐寶種業均選址長豐落戶,豐樂生態園也選址在長豐,中國科學院合肥物質科學研究院與合肥市共建的“智慧農業谷”已落戶長豐,目前已集聚科研人員120多人,可以此為基礎形成集聚,打造種業產業集聚區。

★4.3 整合資源,盡快形成新的增長點

大力發展以種豬、種羊為代表的畜禽種業,合肥現擁有2個國家級生豬核心育種場、1個肉羊核心育種場,擁有安徽白山羊、巢湖麻鴨、定遠豬等3個省級畜禽遺傳資源保種場,具有一定的發展基礎;大力發展以茶樹種業為代表的林果、中藥材種業,安徽農業大學擁有安徽農業領域唯一國家重點實驗室——茶樹生物學國家重點實驗室,在茶樹育苗科研方面處于國內前列。

★4.4 發力科創,提升種業科技創新和成果轉化能力

借鑒岳麓山種業創新中心等新型研發機構建設經驗,聯合國內外優勢力量,共同謀劃發起高規格、高水平的種業新型研發機構;發揮合肥在大科學裝置建設運行方面的優勢,積極謀劃、預研種業大科學裝置(如智能育種加速器);針對種業企業的特殊性,盡快制定個性化、精準化,適合種業特點,促進科技成果轉化、種業新型研發機構建設、種業高成長企業培育的政策細則,在市自然科學基金項目立項中,給予種業基礎性研究傾斜支持,持續開展生物育種關鍵技術攻關項目征集和立項支持,并加大單個項目資助力度。

★4.5 強化組織,以產業鏈思維重塑種業競爭力

確定現代種業產業鏈為市重點發展產業鏈,選優配強產業鏈鏈長;積極爭取省級支持,實現省市聯動;加快組織編制《合肥打造種業之都“十四五”規劃》,積極對接國家種業發展規劃和戰略目標,拉高標桿、提升定位,強化種業發展的頂層設計;建立考核通報制度,引入第三方專業機構對合肥打造種業之都相關規劃、政策的實施效果進行獨立評價,加快打造“種業之都”進程。加大財政對種業發展的支持力度,比照長沙市確定市級種業建設發展專項資金規模,統籌合肥市“產投系”各支基金和社會資本對種業進行全生命周期的投資與支持,積極爭取承辦“中國種子大會”等全國性種業交流交易大會,提升“安徽種子交易會”的辦會層次和辦會規模,打造成為全國乃至國際上有重要影響力的種業交流交易中心,助力合肥“種業之都”打出知名度。(參考文獻略)

※本文來自《合肥打造“種業之都”的策略與思考》(點擊題目查看全文)

※作者:王玉華 郭紅燕

※單位:中國科學院合肥物質科學研究院;中國科學院合肥技術創新工程院

※刊于《中國種業》2022年第5期1-5頁 轉載請注明