近日,中國科學院華南植物園的侯興亮以封面故事在Nature Plants 發表了題為 “ Natural allelic variation confers high resistance to sweet potato weevils in sweet potato”的論文,在甘薯抗蟲遺傳基礎解析方面取得重要突破。

圖片目前尚無甘薯小象甲的有效抗性資源,主要采取大量施用農藥等化學防治,不但增加生產成本,還導致環境污染與食品安全等問題。因此,發掘甘薯自身的抗蟲基因資源,開展抗性分子機制研究,促進抗蟲技術開發和抗性品種選育,是解決甘薯小象甲蟲害最為經濟環保且可持續的發展方向,也是當前甘薯產業發展的迫切需求。

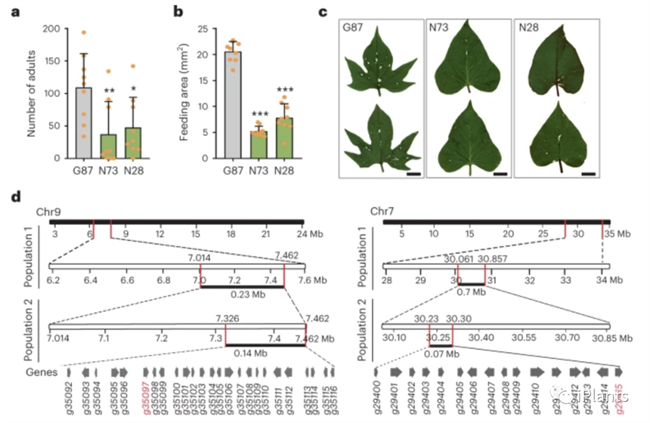

該研究歷經三年田間篩選,獲得了兩份珍貴的甘薯小象甲高抗種質。之后,他們利用抗感種質構建F1遺傳群體,同時克服了控制條件下抗蟲表型難檢測、不穩定的困難,建立了穩定的甘薯小象甲抗蟲可控評價體系,最終成功定位并克隆了兩個甘薯小象甲抗性關鍵基因SPWR1(Sweet Potato Weevil Resistance 1)和SPWR2。

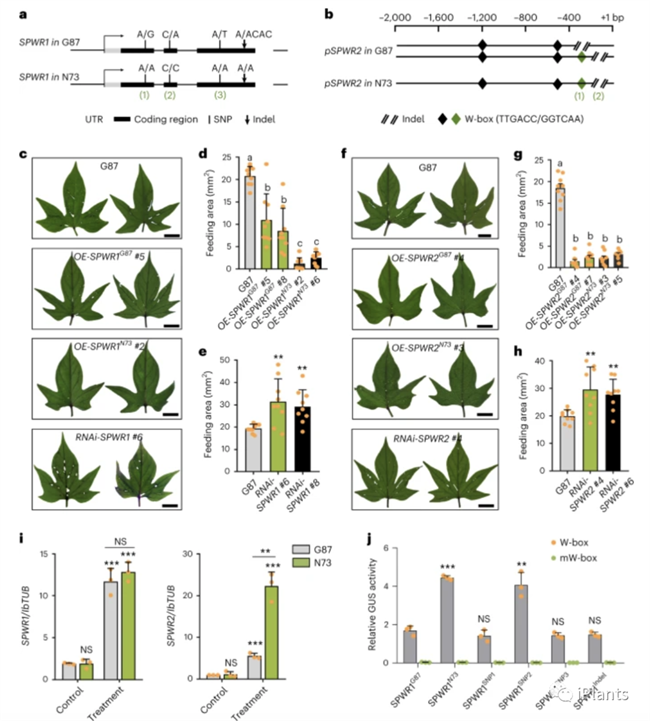

值得注意的是,研究者們還克服了甘薯遺傳轉化操作難、轉化率低、周期長的問題,利用甘薯自身快速增生能力,配合根癌農桿菌定向注射手段,開發了一種高效穩定的新型甘薯遺傳轉化方法。

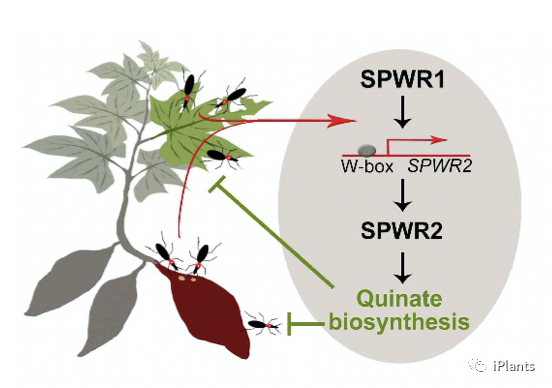

隨后,大量的甘薯遺傳材料證明了SPWR1和SPWR2均正向調控甘薯小象甲抗性;多種生理生化實驗表明甘薯小象甲侵害可誘導SPWR1編碼的WRKY轉錄因子特異結合抗性等位基因SPWR2啟動子的W-box元件,從而激活后者的基因表達;而SPWR2編碼的蛋白是甘薯奎尼酸合成途徑的關鍵酶,其進一步啟動了下游奎尼酸衍生物的生物合成,以此抵御甘薯小象甲侵害。進一步的昆蟲理化實驗也證明攜帶有1-羥基-奎尼酸基團的衍生化合物均表現出對甘薯小象甲腸道消化酶和活動的抑制活性。

目前農業上尚無小象甲甘薯抗性品種培育,此項研究創制的種質在顯著提高抗性的同時并未降低品種原有產量和品質,填補了國際上甘薯小象甲抗性種質開發利用的空白。值得一提的是,奎尼酸及其衍生物在甘薯的內源濃度下不具有對人體的藥理毒性,且在自然環境中不易殘留,含有高水平奎尼酸的天然抗蟲變異品種抗蟲性強大,這向我們展示了一種有潛力的、兼具環境友好型和資源節約型的農業抗蟲方案。

總之,該研究不僅首次克隆了甘薯天敵害蟲的天然抗性基因,還揭示了其下游天然抗蟲物質的調控機理,為甘薯小象甲田間防治手段提供了新方向和新思路,對推進高產優質多抗的甘薯分子育種,促進特色高值生態農業關鍵技術研發和成果轉化,帶動甘薯產業的良性發展和農民增產增收,具有重要意義。

上述成果以封面故事發表在國際權威植物學期刊Nature Plants 上,研究得到了國家自然科學基金-廣東省聯合基金(U1701234)和廣東省特支計劃(2019TQ05N140)等項目支持。中國科學院華南植物園的劉旭副研究員為論文的第一作者,中國科學院華南植物園的王亞如碩士、梅果果碩士生、廖茵茵博士及廣東海洋大學朱宏波副教授為論文的共同第一作者,中國科學院華南植物園的侯興亮研究員為論文的通訊作者。

來源|iPlants

編輯丨農財君

聯系農財君丨18565265490

新時代 新種業

南方農村報丨農財寶典