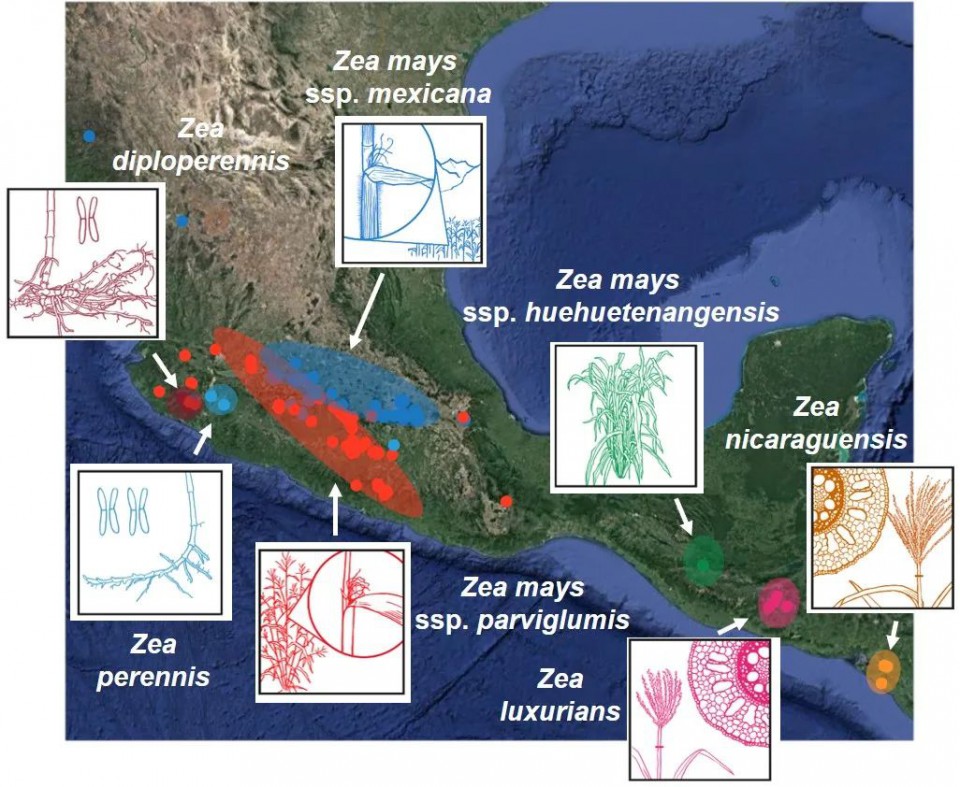

玉米不僅是世界上種植最廣泛的作物,也是基礎研究的模式物種之一。玉米起源于墨西哥西南部,其野生同族物種統稱為大芻草。野生大芻草雖然僅在墨西哥和中美洲地區分布,但存在適應多種不同環境的亞種,如可適應炎熱、潮濕的中美洲環境的Zea nicaraguensis,可適應寒冷、干旱的墨西哥中部高原環境的Zea mays subsp. mexicana。玉蜀黍屬的這些特性使其可作為研究適應性進化的理想模式物種,通過對玉蜀黍屬適應性進化的遺傳機制進行剖析,將為利用野生資源培育可適應未來劇烈氣候變化作物提供新的契機。

圖1. 大芻草的地理和形態分布

北京時間10月20日晚,華中農業大學作物遺傳改良全國重點實驗室、湖北洪山實驗室嚴建兵團隊與加州大學戴維斯分校Jeffrey Ross-Ibarra團隊等單位合作在Nature Genetics發表了題為Genome sequencing reveals evidence of adaptive variation in the genus Zea的研究論文。該研究利用玉蜀黍屬7個野生亞種共計237份材料和507份現代玉米自交系材料,構建了玉蜀黍屬的遺傳變異圖譜,揭示了玉蜀黍屬適應性進化的遺傳機制。

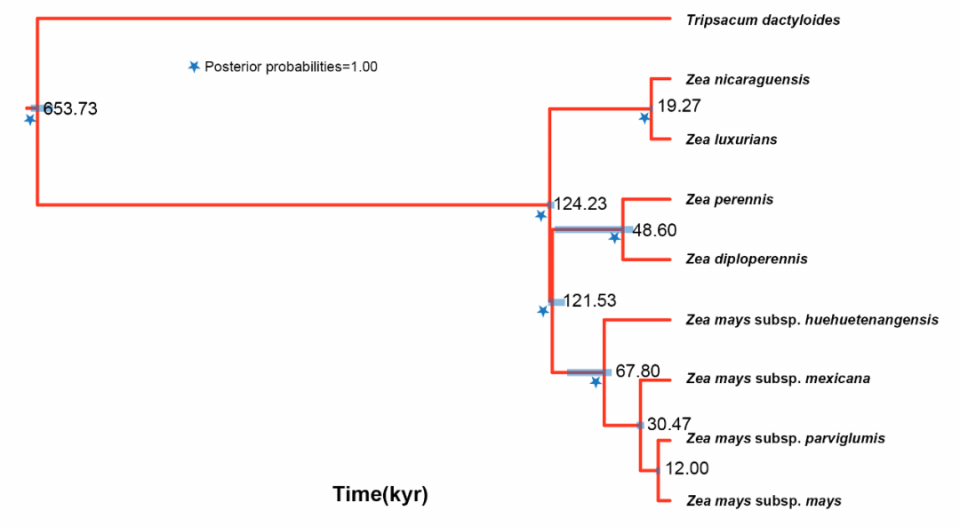

研究發現,玉蜀黍屬的不同亞種在距今約120,000年前開始分化,并在距今68,000年左右,快速分化成為現在的7個亞種,并進一步馴化成現代玉米。在不同玉蜀黍屬物種間,存在著大量的基因滲入,表明基因交流在作物適應環境過程中發揮重要作用。在玉蜀黍屬的進化過程中,不同亞種積累了大量特有的遺傳變異,包括大量的轉座子變異與倒位。

圖2. 基于組學數據重構玉蜀黍屬進化歷史

趨同進化現象在自然界中廣泛存在,發生了趨同進化的性狀常常具有重要的適應性或經濟價值。對玉蜀黍屬不同亞種的適應性研究發現,玉蜀黍屬在基因組水平上存在趨同進化的特征,特別是高原大芻草和高緯度(溫帶)玉米,在適應性進化過程中,趨同選擇的基因組位點和差異表達基因明顯富集。對全基因組水平鑒定到的適應性基因進一步分析發現,高原大芻草和溫帶玉米在適應過程中都選擇了控制開花的基因,這個結果對理解自然選擇和人工選擇在物種適應性進化過程中的作用提供了參考案例。研究團隊進一步篩選了一批調控玉米開花期的關鍵基因,并利用分子生物學手段,證明了一個在高原大芻草和溫帶玉米中均受到選擇的基因ZmPRR7,和一個僅在溫帶玉米中受到選擇的基因ZmCOL9,在調控玉米開花過程中發揮了重要作用。

該研究對玉蜀黍屬的遺傳變異和進化歷史進行了深入解析,為玉米適應性改良提供了重要的理論基礎和遺傳資源。研究結果表明,在人口增長、氣候變化下,研究作物遺傳多樣性特別是野生資源多樣性,尋找丟失的等位基因對未來作物遺傳改良和保障糧食安全具有重要價值。該研究也是團隊前期在構建了玉蜀黍泛基因組(點擊查看:Genome Biology | 華中農業大學玉米團隊構建玉蜀黍屬超級泛基因組圖譜,助力玉米遺傳改良)和解析玉米和水稻趨同選擇機制(點擊查看:Science | 中國農大/華中農大聯合團隊揭示玉米和水稻趨同選擇的奧密)基礎上的進一步延伸。

值得一提的是,多位同行專家對該工作給予了好評,德國慕尼黑赫姆霍茲中心Klaus F.X. Mayer教授認為:“這項研究產生了大量大芻草數據,而玉米馴化自大芻草,研究來自不同地區大芻草的遺傳多樣性、玉蜀黍屬的進化歷史等有著十分重要的意義,研究在馴化過程中丟失的等位基因將為未來遺傳育種開辟新的道路”。Nature Genetics編輯Wei Li博士認為:“這項研究之所以引人注目,是因為其精心設計了大芻草種質資源的采樣,構建了高密度的玉蜀黍屬(玉米及其野生類群)遺傳變異圖譜。該研究不但提供了整個屬的遺傳多樣性資源,而且擴大了人們對于玉蜀黍屬趨同適應和適應性進化位點在玉米改良中潛在應用的認知。”

華中農業大學作物遺傳改良全國重點實驗室、湖北洪山實驗室嚴建兵教授、楊寧教授,加州大學戴維斯分校Jeffrey Ross-Ibarra教授為該論文的通訊作者,華中農業大學已畢業博士研究生陳露(現中科院遺傳與發育生物學研究所博士后)、博士后羅靚赟、金敏亮和楊寧教授為該論文的共同第一作者。嚴建兵課題組多位學生和博士后參與了該研究,同時吉林農科院劉相國研究員團隊、Jeffrey Ross-Ibarra教授團隊、德州農工大學Julio S. Bernal博士、北卡羅來納州立大學Rubén Rellán-Álvarez博士、賓夕法尼亞州立大學Ruairidh JH Sawers博士、中國農業大學楊小紅博士、愛荷華州立大學Matthew B. Hufford博士、德國馬普分子植物生理研究所Alisdair R. Fernie博士、美國農業部Marilyn L. Warburton博士等也參與了該研究。該工作得到了科技部國際合作重大專項,中國和美國國家自然科學基金和湖北省科技重大專項等項目的資助。

據悉,論文第一作者陳露博士于2011-2015年在華中農業大學生物信息專業就讀,2015-2020年在華中農業大學基因組學專業碩博連讀,獲理學博士學位。在研究生學習期間,圍繞玉米演化機制這一重大基礎科學問題,基于數據驅動的研究策略取得系列創新成果,以第一作者(含共同)在Science,Nature Genetics, Molecular Plant, New Phytologist等期刊發表4篇論文,同時積極參與多個合作項目,作為參與作者在Nature Genetics, Nature Communications, Genome Biology等期刊發表7篇論文。

論文鏈接:

//www.nature.com/articles/s41588-022-01184-y