黃河一岸,北緯35.18°

是新鄉人生長棲息的地方。

千年前,牧野兒女延水而居,自給自足。

千年后,新鄉人用一粒粒種子,讓我們所有人可以好好吃飯。

用一粒(li)“逆天麥種”改(gai)變世界

從一碗面條到一個饅頭,從一杯白酒到一瓶啤酒,它們都讓麥子成為焦點。幾千年來,小麥種子成為人類消除饑餓與貧困的“第一粒種子”。

用央視的原話來說:全國13億多人所吃的饅頭中,每8個就有1個來自我們新鄉的小麥品種“百農矮抗58”。

這個傳奇的小麥品種被譽為“黃淮第一麥”,播種面積占全國小麥播種總面積的十分之一。

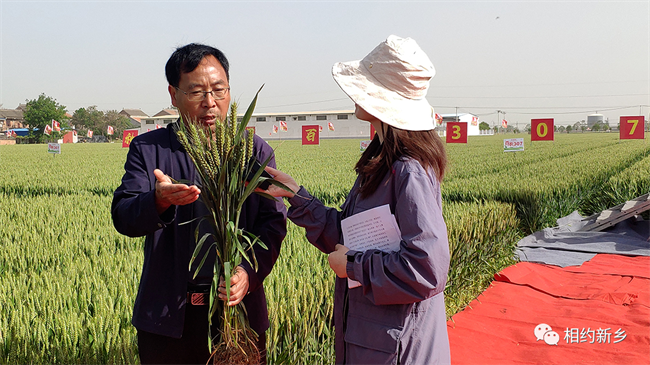

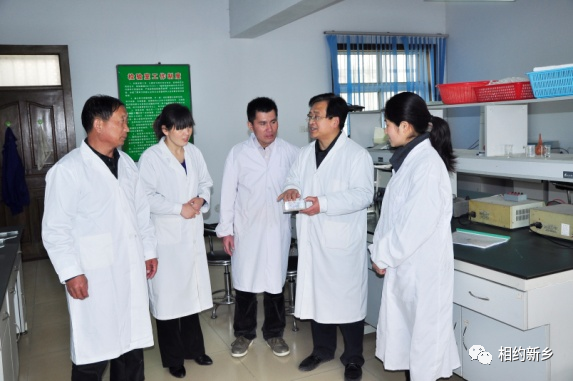

這個品種誕生在河南科技學院小麥智能實驗室里,成功培育這個小麥新品種的是“麥爸”茹振鋼,他是河南科技學院生命科技學院副院長、河南省雜交小麥工程技術研究中心主任、河南省小麥抗病蟲育種首席專家。

“用科技的力量裝滿中國糧倉,一定要讓我們中國人吃飽飯,糧倉里堆滿自家的小麥。”這是茹振鋼的“麥子夢”。

2014年1月10日,“矮抗58”項目獲得2013年度國家科技進步一等獎,實現了河南省高校30年來在該獎項上零的突破。為我國育種事業書寫下了濃墨重彩的一筆,更為促進國家糧食核心區建設和保障國家糧食安全增添了砝碼。

而在此之前,業內不少頂尖專家都認為,我國黃淮地區小麥產量已經頂到“天花板”:讓小麥既高產又抗倒伏?小麥想啥時種就啥時種?麥穗大了,能不能讓籽粒多點?穗子多了,能不能讓麥稈矮點?麥稈矮了,能不能耐瘠耐旱……

這些苛刻的難題,讓眾人認為要進一步提高產量“難上加難”,而茹振鋼用三十年時間找到了打破紀錄的“神器”。

“矮抗58”育種技術創新突出,成功地解決了小麥高產大群易倒伏、矮稈品種易早衰、高產品種品質不優和穩定性差、穩產性與廣適性難結合等品種培育的四大技術難題,實現了高產穩產、矮稈抗倒不早衰、抗逆抗病適應性廣、優質中筋、穩定性好等品種優勢。

成為近年來黃淮麥區推廣面積大、推廣速度快的特大小麥品種,2005年推廣至今,矮抗58的種植面積累計超過了3億畝,實現增產效益300多億元,被譽為“黃淮第一麥”,創造了巨大的經濟效益和社會效益,為國家糧食核心區建設作出了重要貢獻。

國審小麥新品種百農207,自2016年起成為全國種植面積最大的小麥品種,累計種植面積超1億畝,產生經濟效益超百億元,在助力脫貧攻堅和鄉村振興中發揮了巨大作用,為保障國家糧食安全作出了重要貢獻。

它的發明人——河南科技學院育種專家歐行奇教授的育種初心始于1986年,36年間他只干了一件事,就是育好種,他先后主持培育了百農207、百農307、百農607等高產小麥新品種。

除了矮抗58、百農207,我們還有榮獲河南省科技進步一等獎的“新麥18”;國審強筋小麥新品種新麥45,在2020、2021連續兩年被農業農村部推介為核心示范展示品種;“新麥26”經專家實地測產驗收,畝產達765.26公斤,創歷史新高,引領中原、黃淮麥區強筋小麥高產穩產記錄……

如果說小麥是新鄉農業的一張名片,那么小麥種業就是一張亮麗的“芯片”。新鄉共有59家種子企業,1/4擁有自主知識產權品種,其中雜交小麥技術研究,高光效及優質強筋、抗赤霉病、抗倒春寒等品種選育技術研究水平位居全國前列。

截至目前,新鄉通過國家和河南省審定的主要農作物品種總量達到212個,僅“十三五”以來就達到68個,其中小麥品種40個,位居全省18個地市之首,形成了新鄉縣種子生產專業縣和延津縣、輝縣市優質專用小麥種子基地縣,常年小麥種植面積在100萬畝左右,占據全省總面積的1/4以上。新鄉種子以品種新、質量純、品質優、色澤好而暢銷,成為黃淮海區域重要的優質小麥種子集散地。

這些新品種的不斷問世,推動著河南乃至黃淮海地區農業生產的技術變革,為糧食安全和農產品有效供給發揮了重要作用,讓中原大地一年四季都能聳起溢滿豐收喜悅的糧倉。

用(yong)一粒稻(dao)種書寫(xie)超級傳奇

“新稻18號”是河南省第一個自育超級稻品種,而且目前仍是河南省唯一自育超級稻品種。

這個品種誕生于新鄉市農科院,主研究員為新鄉市農業科學院水稻研究所所長王書玉。

“超級稻( Super Rice )”的概念最早是國際水稻研究所于1989年提出,也稱為新株型稻。但由于結實率低、米質差、適應性不理想等原因,超級稻一直未能大面積應用。1996年,原農業部正式啟動了“中國超級雜交稻育種計劃”,開始著力于超級稻育種研究。

中國“超級稻”是指采用理想株型塑造與優勢利用相結合的技術等途徑育成的以產量大幅度提高為前提,綜合表現優異的水稻新品種。中國超級稻的特色是:植株形態與生理機能相結合,理想株型與優勢利用相結合;其表現是:在抗性和米質符合生產發展需要的基礎上,配套超高產栽培技術完善后,比現有水稻品種產量有大幅度提高。當初,北方超級稻產量指標:百畝方實收畝產要超過780公斤,試驗中比對照品種增產要達8%以上;米質指標:國標2級以上優質米;抗性:抗兩種以上主要病害。

在河南省,新鄉市農科院超級稻育種研究起步最早。

1 1996年,新鄉市農科院的“超高產優質水稻新品種選育研究”被立為河南省科技攻關計劃項目;

2 2001年,“沿黃超級粳稻選育、栽培及開發研究”被立為河南省科技攻關計劃項目;

3 2006年、2009年“黃淮地區優質超級粳稻新品種選育研究”、“ 沿黃優質抗逆超級粳稻新品種選育與示范”又兩度獲河南省重點科技攻關計劃項目立項。

這些立項標志著河南省科技廳對王書玉研究團隊的超級稻育種研究成績的肯定和支持。

經過十年的努力,王書玉帶領團隊終于育成超級稻新品種新稻18號。2009年11月3日,農業部組織專家對江蘇東辛農場對新稻18號百畝示范方,進行實收實打計產驗收,平均畝產為807.8公斤。

2010年1月14日,農業部在北京召開了超級稻示范推廣品種確認評審會,從全國申報的26個品種中,評選確認新稻18號等12個品種為農業部超級稻品種,新稻18號排名第一位。

也是我國黃淮稻區主導品種和河南省粳稻良種區域試驗對照品種。這一良種的育成,填補了我省自育超級稻品種的空白,引領了沿黃乃至黃淮超級粳稻育種技術的進步,促進了黃淮稻區水稻生產的新發展,對國家糧食安全起到了一定的作用。

此外,農科院還先后育成豫粳6號、新稻18號等國審水稻品種8個,育成新稻22、新粳優1號等省審水稻品種8個,創造了多項河南省第一。據不完全統計,王書玉主持培育的水稻品種在黃淮稻區累計推廣7760萬畝,總增產稻谷38.8億公斤,新增社會經濟效益約113億元。

按照國家相關規定,每一個新品種能推廣應用的周期是10年,也就是說,一個新品種問世后不可能永遠種植一輩子,這也意味著,這群科研人必須永遠研究,永遠前進。“科研,永無止境。”這或許是整個農科院人的精神力量。

用一穗玉米推動改革

上世紀50-60年代,我市育成的玉米品種“新單1號”“新雙1號”兩次推動全省玉米更新換代,為一億人口的餐桌奉上了殷實的底氣。

而今天,我們培育出的一代代新玉米品種更讓每一位河南人都驕傲無比。

1個高葉酸玉米棒相當于1至2粒葉酸片,甚至可以代替藥物葉酸片;富硒黑玉米有助于改善兒童視力;1個玉米棒的花青素含量相當于16顆藍莓……

這些玉米中的翹楚來自于新鄉縣小冀鎮農田里的鮮食玉米,也是中國農業科學院與新鄉縣在半個多世紀的育種等領域中開發的新品種。如今,雙方合作功效已顯,院縣共建的新品種展示試驗基地種植試驗品種已達100多個,特色玉米種植面積達到9000畝。

而在新鄉市農科院的玉米研究所,則積極順應國家農業供給側結構性改革,依托“張學舜勞模創新工作室”,經過多年多點試驗研究,調優玉米內部結構,選育出“新單58”等5個國審機收品種,使我國玉米育種水平走在全國前列。

在開展普通玉米育種之外,積極選育鮮食玉米新品種,通過國家玉米產業技術體系新鄉綜合試驗站引進50余份甜糯玉米種質資源,經過改良和創新,目前已選育出新糯602、新糯601、新糯191、甜糯99、新白糯018、新彩糯一號、新甜811、新甜810、新甜516、新水果一號等10余個甜糯玉米新組合,豐富了當前市場鮮食玉米品種和類型,對增加農民經濟收入,深化農村農業供給側結構性改革,助推我市脫貧攻堅和鄉村振興有著重要的積極意義。

用一(yi)顆白菜稱霸江(jiang)湖

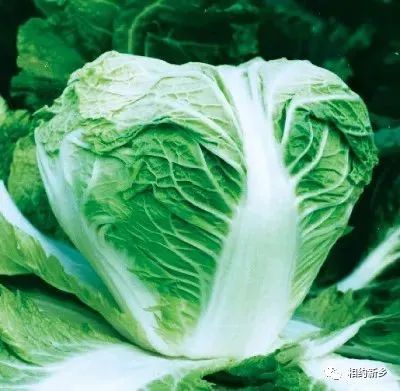

在河南的廚師圈廣傳一句話:不知道“小包23”的廚師,不是個合格的吃貨。

這充分體現出“小包23”的魅力。

這個家喻戶曉、風靡全國的明星品種出自全國知名大白菜育種專家、原農科院白菜所所長原連莊。

在新鄉,我們吃的10個白菜中有9個都來自“小包23”。在整個中原地區,每10顆白菜里就有5顆是原連莊研發的“新鄉小包23”,這個品種占據大白菜市場主導地位達20多年之久。

30多年來,原連莊一共培育出近20個白菜品種,到今天沒有一個被淘汰。這些品種主導中原,輻射全國,累計種植1000多萬畝,實現了大白菜周年供應,創造社會經濟效益20億多元,為我國大白菜生產做出較大貢獻,豐富了億萬國人的“菜籃子”。

近幾年,新鄉農科院又在“新鄉小包23”的基礎上,陸續推出了“新鄉小包26”“新科紅妃”等品種,贏得了廣大菜農的信賴。

可以說新鄉市農科院白菜所產的菜品占到了整個中原地區的半壁江山,成就了新鄉市農科院白菜所在中國“扛把子”的江湖地位。

但如果你認為農科所最擅長的菜品只有白菜,那就大錯特錯了。

所里培育的花生品種“新花1號”已經通過省審,食用菌平菇“新科108”填補了新鄉市食用菌種植史上省審的空白。

中原農谷在新(xin)鄉

而今囊括千億級種業和糧食產業集群的中原農谷落戶新鄉市平原示范區,“新鄉·中國種谷”建設已納入河南省“十四五”種業發展專項規劃,從此,新鄉擔負起了推動河南省由農業大省向農業強省轉變、從更高水平上筑牢國家糧食安全根基、讓中國人的飯碗端的更牢的使命。

2022年4月13日河南省政府正式發布“中原農谷”建設方案,舉全省之力打造中原農谷,創建種業科技創新高地,為全國打好種業翻身仗作出河南貢獻,走出河南路徑。

“中原農谷”總體布局為“一核三區”,“一核”就是以種子、種苗、種畜(禽)為主攻方向,打造以種業為突出特征的農業創新高地和農業科技新城的平原示范區。“三區”就是以延津縣部分區域為主體的東區,以新鄉縣、獲嘉縣部分區域為主體的西區,以原陽縣部分區域為主體的南區,總體規劃面積1476平方千米。

新鄉平原示范區作為黃河流域生態保護和高質量發展的核心區、鄭新深度融合發展的橋頭堡,區位優勢明顯,內涵式農業發展潛力巨大。

現在無數頂尖育種專家們正在這里打造國家育種創新引領型新高地、我國種業體制機制創新的“試驗田”、具備國際競爭力的種業“航母”集群。

預計到2025年,“中原農谷”將建成國內一流的種業創新平臺,種業產業化實力邁入全國第一方陣。到2035年,“中原農谷”將成為國家區域性農業創新核心力量,打造千億級種業和糧食產業集群,為保障糧食安全,落實好藏糧于地、藏糧于技戰略貢獻力量,讓中國糧更多用上“中國芯”。

新鄉有何實力?

其實,新鄉農業從來都是“天資優秀、后天努力”的典范,從自然稟賦上看,新鄉具備水、土、光、熱的黃金配比,是公認的“小麥最宜居地”;從人文因素上看,新鄉在農、學、工、商方面本就初具農谷雛形,食材備好,只等大廚就位。

而伴隨中原農谷建設、建成,新鄉必將站位新高地,也必將把全“新”的新鄉呈現給全世界。

一粒(li)種子之間

人間煙火之美,

往往與吃有關。

糧食

關乎一個國家的安全。

歷史反復證明

國家的興衰與存亡

有時只在一粒種子之間。

有人說,育種的科研人員都是逆行者,他們需要頂風冒雨、嚴寒酷暑中去實驗田觀察苗木的生長情況。

正是因為有了這樣的科研精神,荒蕪才變成沃土,糧食才裝滿糧倉。

這種精神也在我們新鄉不斷接力,一代代科研人員以報國熱情和技術攻關,播撒下千千萬萬粒種子,孕育出平川良田。我們才可以在每年都能看到“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸”,才可以在惡劣的條件里,依然可以好好吃飯。

今天的我們已然看不到饑餓,

正是因為有人埋下了一顆種子,

一顆自給自足的種子。

而每一顆種子的背后,

是臥薪嘗膽,秉燭達旦,

是居安思危,遠矚高瞻。

【特別鳴謝】新鄉市農科院

【資料來源】部分圖文來自網絡

【免責聲明】本平臺轉載、摘錄內容只以傳播為目的;版權、轉載問題,請聯系我們。