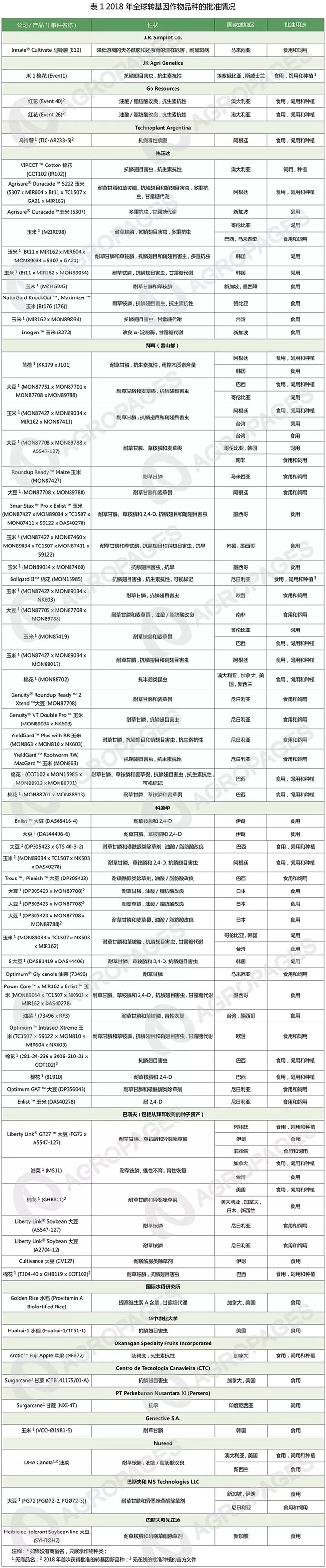

轉基因作物商業化22年之后的2017年,24個國家種植了1.898億公頃轉基因作物,比2016年的1.851億公頃增加了470萬公頃(1160萬英畝),除2015年以外,這是第21個增長年份(數據來源于ISAAA)。2018年,全球范圍內共有87項關于轉基因作物的批準,涉及70個品種,有9個新的轉基因作物品種獲得批準(詳情見表1),包括紅花(2種),馬鈴薯(1種),大豆(3種),棉花(2種)和油菜(1種)。與前兩年相比,盡管批準總數有所下滑,但涉及的品種數反而略有增加。下文中,AgroPages世界農化網將就以下三個方面對2018年全球范圍內的轉基因發展狀況做一個簡要的解讀:1)非洲轉基因市場;2)新性狀的開發;3)全球對基因編輯的監管策略。

新興的非洲市場

盡管非洲大陸的許多地區容易遭受干旱和內戰,進而導致饑荒或者接近饑荒的狀況發生,但是直到2017年年底,許多非洲國家仍然拒絕研究和選育轉基因作物,批準種植的也只有四個國家 - 布基納法索,埃及,蘇丹和南非,其中南非是唯一允許轉基因食品的國家,而其余三個國家只允許轉基因棉花。

但是2018年以來,非洲對于轉基因作物的接受度正在不斷上升。2018年,非洲共有15項關于轉基因作物的批準(詳情見表1),約占全球批準數量的1/6。而2017年和2016年加起來相關的批準僅有3項。

為了尋求擴大出口市場,改善國內生活條件,并在氣候不斷變化的情況下解決糧食安全問題,非洲一些國家正在尋求轉基因作物的解決方案。2018年全年,加納、尼日利亞、埃塞俄比亞等國家在轉基因作物的發展上有了突破性的進展。其中:

- 加納完成了抗蟲Bt豇豆的田間試驗,該作物不久后將成為加納銷售的第一個轉基因作物(豇豆是非洲常見的重要食物,有近2億非洲人食用這種豆類);

- 尼日利亞完成了首個轉基因作物的商品化,批準的抗蟲棉將作為振興其紡織工業和促進經濟發展的重要手段。此外,尼日利亞在2018年還批準了9種轉基因作物品種(玉米和大豆)的進口,用于食用和飼用(詳情見表1);

- 埃塞俄比亞批準種植轉基因Bt棉花,這是埃塞俄比亞首次種植轉基因植物。同時,埃塞俄比亞還批準了轉基因耐旱和抗蟲玉米的受控田間試驗;

- 肯尼亞政府正采用推廣種植轉基因棉花的方式來振興紡織和服裝行業,針對轉基因棉花,肯尼亞成立了國家特別工作組,負責未來5年的商業化運營。盡管肯尼亞在2012年發布了轉基因食品的進口禁令,但是過去兩年,其本國的轉基因研究和推廣發展迅速。2017年肯尼亞國家生物安全局(NBA)批準了轉基因香蕉的田間試驗,同時據美國農業部全球農業信息網(GAIN)的報告稱,NBA在2017年年底批準了13個轉基因品種(包括棉花和玉米),預計在2018年到2021年之間逐步商業化。

- 盧旺達起草轉基因生物相關法案推進轉基因作物的合法化,該國農業委員會(RAB)研究部負責人表示,“盧旺達正在研究提高轉基因技術的能力,以便于將來充分利用這項技術。”

- 烏干達最終通過了《國家生物安全法案》。該法案最初于2017年通過,而后反對方提出修改提案,隨著烏干達總統否決反對方的提議,該法案最終塵埃落定。該法案將使烏干達的農民和植物育種者能夠獲得轉基因生物和其他基因工程工具。

此外,還有一些其他非洲國家,如馬拉維、津巴布韋等正接近轉基因作物的種植。總體而言,非洲在持續地推進轉基因作物的商業化。由于活躍的科研以及大田試驗不斷被推進,未來非洲大陸將會有更多的轉基因作物出現在市場上,尤其是起到糧食保障作用的作物,如香蕉、木薯和豇豆等。而各國政府也表現出了更強的政治意愿以及給予更多的預算分配,來表明對轉基因技術的強烈認可。

新性狀開發

從轉基因技術誕生以來,抗蟲和耐受除草劑一直是性狀研發的主流。但是觀察這幾年各國批準的準基因品種可以發現,其他的轉基因性狀正在逐漸地增加,像馬鈴薯防挫傷、防褐變、丙烯酰胺含量低的性狀,蘋果的防褐變性狀,大豆油酸/脂肪酸改良的性狀,苜蓿調控木質素含量的性狀以及玉米直鏈淀粉含量高的性狀等。那么2018年以及未來的幾年,新性狀的研發上,又有什么不同的變化呢?

未來新性狀的開發將著重于應對氣候變化、新出現的病蟲害以及滿足人類更高的生活需求等問題。

由于過熱和過于干燥,2018年夏季,德國部分地區的可耕作物損失高達50%。由于未來極端天氣可能會增加(世界氣象組織的預測,到本世紀末全球氣溫將上升4℃),因此讓農業適應氣候變化至關重要,近年來育種專家在積極地探索如何選育更加耐干旱和/或耐熱的作物品種,如加利福尼亞大學的研究人員正在探索有助于高粱抗旱的基因,這些基因可能會在未來幾年內應用于玉米、小麥、水稻和大麥等其他重要的谷類作物上;澳大利亞植物育種者近年來從印度,墨西哥和巴基斯坦等熱帶國家采購了大量的遺傳材料,2016年和2017年,育種者觀察了來自世界各地的4,200個耐熱品種,探索這些品種耐熱的基因將有助于開發新的耐高溫作物。企業的研發上,目前有以MON87460事件為基礎開發的耐干旱玉米系列品種、Persero研發的耐干旱甘蔗品種以及Verdeca開發的耐干旱大豆。耐熱性狀方面,暫時還未發現有相關的轉基因品種出現。

病蟲害方面一直是企業和科研機構研發的重點,這里介紹的是另外一種性狀開發的方向,即滿足人類更高的生活需求。近年來有不少針對健康益處開發的轉基因作物,如富含維生素A的“黃金大米”,降低砷積累的轉基因水稻等,但是這些不太可能為美國、歐盟等富裕國家的消費者提供太多的東西。但是2018年的年底,美國化學學會宣布,科學家已將一種兔子基因轉移到室內植物(常春藤)中 -賦予其清除室內空氣中致癌污染物苯和氯仿的能力。此外他們另外一個清理甲醛的轉基因版本也接近完成。目前空氣凈化常春藤已在加拿大獲得批準,而在美國,美國農業部仍在等待測試結果。我想在感受到健康益處的驅動后,消費者對這類的轉基因植物會有更高的接受度,更少地受那些妖魔化轉基因言論的影響。

基因編輯 - 新轉基因?

基因編輯無疑是近年來農業領域最熱門的話題之一。這種新的育種技術,由于能夠高效、準確地對基因組進行修改,大幅地降低了育種時間。并且基因編輯技術形成的新品種由于不含有外源基因,被業界以及許多政府認為不屬于轉基因的監管范疇,讓中小企業參與性狀開發變為可能。然而隨著2018年7月歐盟最高法院裁定基因編輯作物為轉基因作物,全球范圍內的監管策略變得逐漸明朗。

生物技術行業認為,大多數的誘變或者基因編輯與自然發生或者輻射誘導產生的突變實際上幾乎沒什么不同,(輻射誘導突變是自20世紀50年代以來的標準植物育種方法),但是歐盟法院并不認可這一陳述。歐盟認為通過誘變獲得的生物就是轉基因生物,原則上受GMO相關法規約束。

而在2018年3月份,美國農業部(USDA)發表聲明,澄清了對包括基因編輯在內的“新育種技術”的監管要求,即:只要不是有害植物或者使用了有害植物,那么通過新育種技術得到的植物將不需要農業部的監管審批。而傳統的轉基因作物,需要通過USDA的審批,獲得“去監管”資格才可以商業化種植。因此美國認為使用基因編輯技術但是沒有轉入新的基因的不是轉基因。

同時在11月份,美國會同12個國家 - 阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、哥倫比亞、多米尼加共和國、危地馬拉、洪都拉斯、約旦、巴拉圭、烏拉圭、越南在WTO會議上共同發表了關于推進精準生物技術在農業領域應用的聯合聲明。13個國家敦促其它國家就基因編輯農作物采取一致和可靠的措施。聲明雖然并未提及歐盟,但矛頭顯然直指歐盟的生物技術政策。

除了這些國家的監管策略已經較明朗之外,其他國家像中國,盡管在研發上大力支持,但是在產品的市場化方面仍然缺乏一個清晰的監管策略。

(來源:世界農化網)