國家玉米產業技術體系于2016年玉米收獲期間在各示范縣開展了聯合測產調研。測產采用統一方案,由產業體系試驗站指導所屬示范縣具體執行,每個示范縣對代表當地高、中、低三種生產水平的24個定點農戶地塊進行測產。

2016年度,在玉米收儲制度市場化改革和種植面積調減的背景下,四大產區玉米單產均有不同程度下滑,測產農戶玉米平均單產619.9kg/畝,較上年下降2.4%,較前三年平均(2013-2015)增加0.3%。干旱、高溫、暴雨等氣候災害是影響各地玉米產量的主要因素。

一、基本情況

本次共收到49個試驗站、243個示范縣、5811戶農戶有效測產數據,覆蓋玉米種植面積13.51萬畝。其中,北方春玉米區85個示范縣、2019戶,覆蓋面積10.35萬畝;黃淮海夏播玉米區73個示范縣、1752戶,覆蓋面積1.33萬畝;西北玉米區30個示范縣、720戶,覆蓋面積0.94萬畝;西南及南方玉米區45個示范縣、1080戶,覆蓋面積0.74萬畝;南方甜糯玉米區10個示范縣、240戶,覆蓋面積0.16萬畝(表1)。

表1 2016年玉米產量聯合測定數據表(kg/畝)

二、單產情況

在收到有效調研數據的49個站點中,32個站點的單產水平較上年下降,占65.3%。本次測產涉及范圍內的農戶玉米平均單產為619.9kg/畝,較上年下滑2.4%,較前三年平均(2013-2015)上升0.3%。其中,西北玉米區、北方春玉米區、黃淮海夏玉米區和西南及南方玉米區農戶平均單產分別為779.1、649.1、555.1和499.3kg/畝,較上年分別下降0.2%、2.6%、4.3%和0.5%,其中,黃淮海夏玉米區降幅最大,南方甜糯玉米單產也較上年下降3.0%(表1)。

北方春玉米區單產下降幅度最大的是黑河站,下降幅度高達22.1%,克山及齊齊哈爾地區降幅也達17.2%和10.8%,東北北部嚴重的伏旱災情是造成上述地區減產的主要因素,而吉林省的遼源和通化地區由于氣候條件適宜,還有12.2%和15.8%的增產(表2)。

表2 2016年北方春玉米區各站測產結果(單位:kg/畝)

黃淮海夏玉米區15個站點有12個單產下降,降幅最大的漯河站(西平縣、葉縣)減產21.5%,聊城站與濰坊站降幅分別為11%和7%,該區域玉米授粉期間遭遇局部高溫、陰雨寡照等氣象災害導致玉米結實較差,嚴重影響了穗粒數、千粒重;僅新鄉站與浚縣站單產與往年持平,江蘇站增產3.8%(表3)。

表3 2016年黃淮海夏玉米區各站測產結果(單位:kg/畝)

2016年西北區測產農戶玉米平均單產為779.1kg/畝,較2015年下降0.2%,較前三年(2013-2015)平均水平下降0.8%(表4)。蘭州站玉米抽雄期出現卡脖旱現象,影響授粉,玉米穗粒數減少,產量下降8.2%。榆林站2016年氣象條件適合,較2015年增產10.9%,增長幅度最大。

表4 2016年西北玉米區各站測產結果(單位:kg/畝)

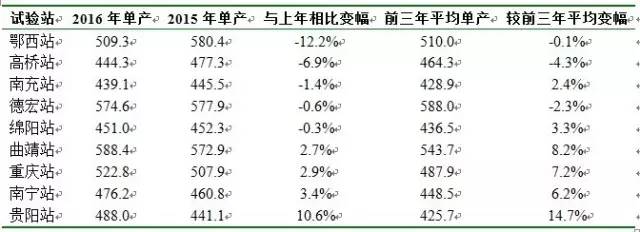

西南及南方玉米區2016年玉米平均單產為499.3kg/畝,較上年略有下降(降低0.5%),但較前三年(2013-2015)平均產量上升3.7%(表5)。該地區玉米生長季節多雨,植株倒伏、空桿率較高,授粉和結實不良,最終導致減產,例如鄂西站暴雨災害致使產量下降12.2%;而貴陽站氣象條件較好,加之病蟲害發生較輕、防治到位,單產較上年提高10.6%,較前三年平均提高14.7%。

表5 2016年西南及南方玉米區各站測產結果(單位:kg/畝)

三、產量結構分析

調查范圍內,玉米收獲密度平均為3894株/畝,各區域由高到低依次為西北玉米區、黃淮海夏玉米區、北方春玉米區、南方甜糯玉米以及西南及南方玉米區;平均畝收獲穗數為3808穗,區域間差異與種植密度趨勢相同;北方春玉米區穗粒數最多,其次為西北玉米區、西南及南方區以及南方甜糯玉米區,黃淮海區最少(表6)。與上年相比,本年度玉米種植密度及收獲穗數基本相當,但千粒重下降明顯。

表6 2016年玉米測產產量結構數據表

四、種植方式分析

(注:由于黑河站播種面積大且機械化水平高,在種植方式分析時沒有包括黑河站數據)

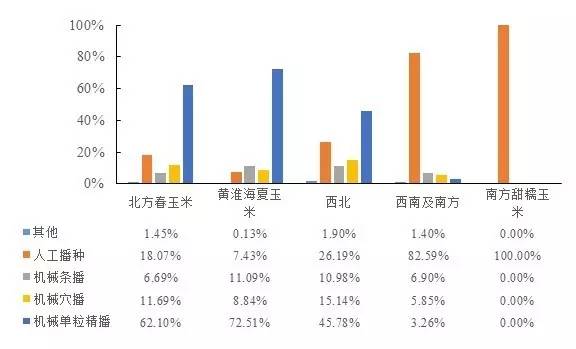

播種:調查顯示,采用機械單粒播方式播種的面積最大(49.3%),其次是人工播種(31.5%),而機械條播和機械穴播僅占8.4%和9.8%。黃淮海夏玉米區、北方春玉米區與西北玉米區是機械單粒播占比最高的三個種植區域,分別達到72.5%、62.1%和45.8%;西南及南方玉米區受種植方式和機械化水平等因素的限制,人工點播占82.6%;而南方甜糯玉米種植則全部為人工播種(圖1)。

圖1 不同區域玉米播種方式

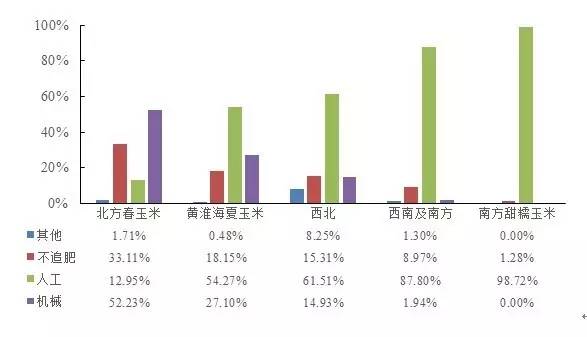

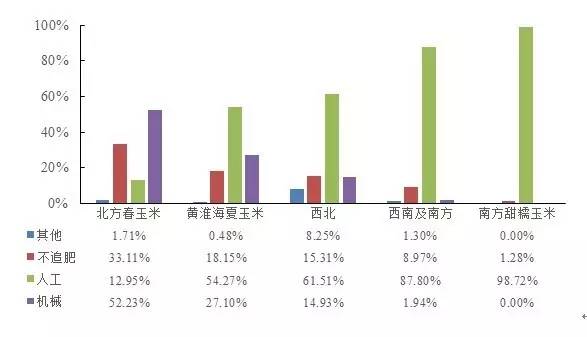

追肥:調查范圍內,沒有進行追肥作業的占玉米種植面積的20.1%,其中北方春玉米、黃淮海夏玉米、西北以及西南和南方玉米種植區分別為33.1%、18.2%、15.3%和9.0%;人工追肥的比例高達49.7%,機械追肥的僅占27.9%。機械追肥主要在北方春玉米區實施,面積占比達52.2%,黃淮海夏玉米區有27.1%的面積采用機械追肥,西北機械追肥面積為14.9%,而南方甜糯玉米區則幾乎全部采用人工追肥(圖2)(注:由于部分站點未提供該類型數據,統計中歸入其他)。

圖2 不同區域玉米追肥方式

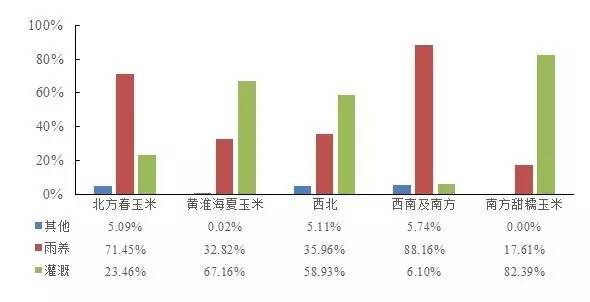

灌溉:調查范圍內玉米灌溉面積占40.7%,灌溉比例較高的區域是黃淮海和西北種植區,分別占67.2%和58.9%,北方春玉米灌溉面積比例為23.5%,西南及南方玉米區為6.1%。由于今年夏季雨水較常年偏多,各區域灌溉面積較2015年均有明顯下降(圖3)。

圖3 不同區域玉米灌溉方式

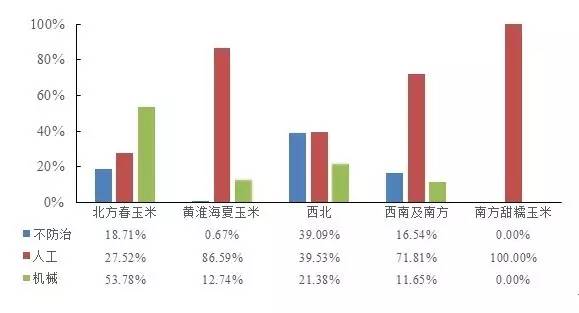

病蟲害防治:在玉米生長季節,調查范圍內84.9%的玉米進行了病蟲害防治,其中采用人工噴藥防治的占57.9%,機械防治占26.9%。機械防治主要集中于北方春玉米區域,占該區域防治面積的53.8%;西北地區機械化防治面積占21.4%,較上年略有下降。黃淮海和西南及南方玉米區則仍以人工噴藥防治為主,機械防治面積僅占10%左右。南方甜糯玉米區均以人工方式進行病蟲草害防治(圖4)。

圖4 不同區域玉米噴藥方式

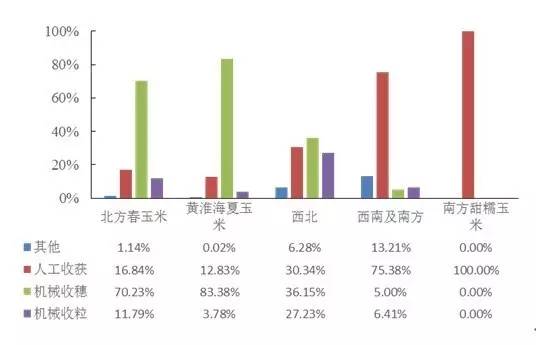

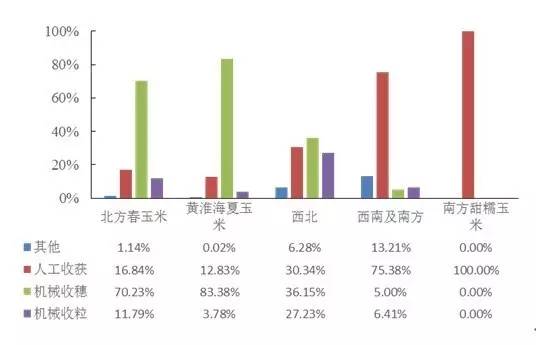

收獲:調查范圍內,玉米人工收獲比例約占種植面積的21.1%,呈逐年下降趨勢(上年28%);機械收獲以收果穗為主,占總種植面積的63.5%;收獲籽粒占11.8%,與上年基本持平。從區域分布來看,北方春玉米區的人工收獲、機械收穗和機械收粒的比例分別是16.9%、70.2%和11.7%;黃淮海地區分別為12.8%、83.4%和3.8%;西北地區收獲比例為30.3%、36.2%和27.2%;西南及南方地區仍以人工收獲式為主,比例高達75.4%,但該區域機械收獲籽粒技術發展迅速,高橋站所屬的示范縣—湖南省安鄉縣從棉花改種玉米后,在高橋試驗站的技術支持下,推廣機械籽粒直收技術,應用面積迅速擴大;鄂西試驗站所屬示范縣—湖北省當陽縣,適宜機械收獲地區的籽粒直收面積已經達到70%以上;南方甜糯玉米種植區全部采用人工收獲(圖5)。

圖5 不同區域玉米收獲方式