原創 孫亞男 張維耀等 中國種業 2022-05-23

摘要:

轉基因作物從20世紀90年代發展至今,在農業、環境和社會經濟等方面均取得了可觀效益。隨著轉基因技術的不斷發展,轉基因作物育種可利用的目的基因、可改良的性狀逐漸增多,基因編輯技術的興起,使作物改良簡單化、精準化。轉基因作物種類增多、數量增加、種植面積增加,轉基因產品的流通速率明顯提高。對轉基因技術進行了詳細介紹,結合國際農業生物技術應用服務組織(ISAAA)數據分析得到國際及我國轉基因作物的種植情況,針對轉基因大豆的技術應用和研發成果進行了匯總與討論,總結出現階段我國轉基因大豆及其產品在研發過程中存在的問題,并對轉基因大豆的產業發展提出了合理建議,以期為中國轉基因大豆育種工作提供參考。

基因工程技術(針對作物)總結為通過向生物體或細胞轉入來自細菌、病毒、昆蟲等任何一種生物體的優良外源基因(片段),移除或改變自身不良基因等手段,進而改變RNA或蛋白質水平的表達,創造出具有特定優異性狀的新品種或新產品。基因工程技術可綜合現代分子生物學、生物化學和細胞生物學等多項先基因工程技術(針對作物)總結為通過向生物體或細胞轉入來自細菌、病毒、昆蟲等任何一種生物體的優良外源基因(片段),移除或改變自身不良基因等手段,進而改變RNA或蛋白質水進技術,是作物發展史上的一場空前革命。

轉基因能準確、高效、有針對性地進行定向雜交。傳統作物育種主要是通過對突變產生的優良基因和重組體進行選擇和利用,進而獲得優異新品系(品種)。這是有效的,也是目前應用最為普遍的育種方式,基本以高產、優質、抗逆為育種目標,但是,像抗除草劑、抗病蟲以及其他復合性狀或優良品質是主要糧食作物種質中缺少的,即原始作物中的DNA上不具有上述的功能基因。轉基因育種技術的出現解決了這一難題,通過分子水平上的技術操作將細菌中的抗除草劑、抗蟲等特定基因導入到大豆等糧食作物中,達到在高產、優質品種上附加抗除草劑、抗蟲等性狀的目的。轉基因育種技術能夠針對指定性狀的目的基因進行操作,轉化成功率高、時間相對較短,最重要的是可預見性強。將轉基因技術與傳統育種技術結合,一方面能夠顯著提高作物品種改良的效率;另一方面在增強抗除草劑、抗蟲、抗病、抗逆等抗性的時,降低了農藥、肥料的使用,這對保障糧食安全、保護生態環境、提高社會效益等方面都具有重要意義。

1 發展現狀

?1.1 轉基因作物種植現狀

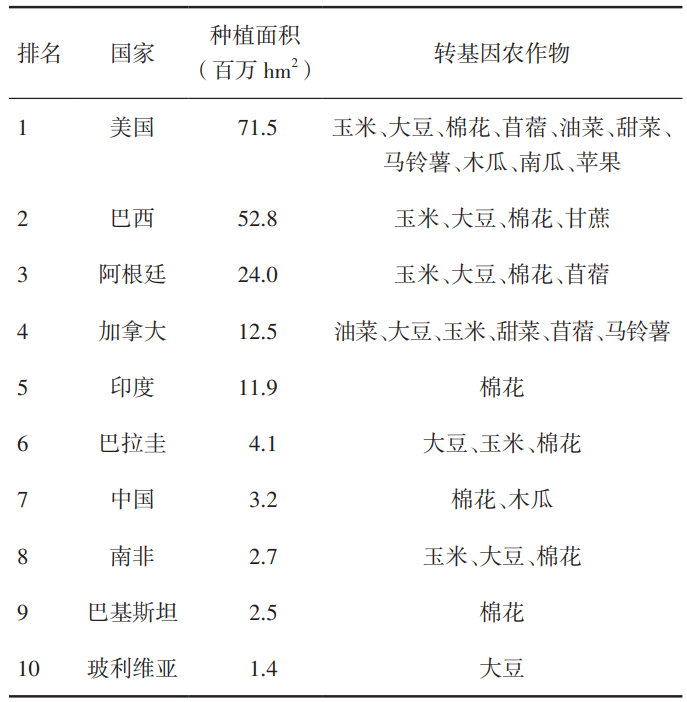

1996年轉基因作物首次進行商業化種植,總種植面積約170萬hm²,截止到2019年,轉基因作物種植面積已增加至1.9億hm²,但根據國際農業生物技術應用服務組織(ISAAA)調查報告顯示,種植面積大小到2013年已基本趨于穩定。世界范圍內,參與轉基因作物種植或引用的國家已超過70個,其中,美國、巴西、阿根廷、加拿大、印度的種植面積分別排第1~5位,主要農作物轉基因應用率接近100%,其 面積總和占全球轉基因作物種植面積的90%以上。我國種植面積320萬hm²,居世界第7位,排名靠前,但面積遠小于美國等國。關于全球轉基因作物種植面積、轉基因大豆種植面積、各國轉基因作物種類及種植面積的詳細情況見圖1和表1。

圖1 2013-2019年全球轉基因作物和轉基因大豆種植面積

表1 各國轉基因作物應用及種植面積(2019年)

?1.2 中國轉基因作物發展的4個階段

(1)1986-2000年轉基因棉花開始在我國應用生產,大豆等糧食作物還處于實驗研發階段,整體還處于實驗探索階段。(2)2001-2009年開始走向全面創新階段,注重自主研發,轉基因主糧產業化日漸推進,啟動轉基因生物新品種培育重大專項。(3)2010-2013年轉基因產品安全性受到爭議,轉基因產品研發、審定、生產經營等相關政策非常嚴格,幾乎沒有向前推進。(4)從2014年至今,本著“確保安全、自主創新、大膽研究、慎重推廣”的原則,我國轉基因農作物已經進入有序發展狀態。

?1.3 中國轉基因大豆發展現狀

大豆是國際上最早實現轉基因技術商業化應用的農作物,年種植面積近1億hm²,占轉基因作物總面積的一半以上。在轉基因作物總種植面積和產量均居世界前3位的美國、巴西和阿根廷,轉基因大豆面積占比均達到90%以上,可見,轉基因技術對全球大豆產業的發展是舉足輕重的。我國現已成功挖掘一些具有自主知識產權和生產應用價值的功能基因,如g2epsp、g10evo-epsps等,中黃6106、SHZD3201、ZUTS-33 3個轉化體已獲得生產應用安全證書,逐步進入安全評價試驗,為我國轉基因大豆的種植推廣打下堅實基礎。2022年初,相關抗除草劑大豆已進入國家審定階段,向商業化種植穩步推進。

2 技術應用領域

?2.1 抗蟲

目前,大豆應用的抗蟲基因是植物抗蟲基因工程中研究和應用最多的Bt基因,本研究僅針對Bt基因進行綜述性討論總結。早在1994年,Parrott等就已成功獲得含Bt基因的轉基因大豆再生植株。1996年Stewart等將Bt晶體蛋白基因Cry1Ac成功導入到Jack,轉基因Jack成為首例抗蟲轉基因大豆,到目前為止,仍被廣泛應用。經孟山都研發利用,來自Kurstaki HD73菌株的Cry1Ac基因已實現商業化推廣。

Bt基因發現于蘇云金芽孢桿菌,首先應用于棉花和玉米中,可以有效減少廣譜殺蟲劑的使用。早期的試驗數據顯示,轉Bt基因棉花的單產可達非轉基因棉花的1.3~1.8倍,可見,Bt毒蛋白能夠顯著 提高抗棉鈴蟲的能力。來源于Bt菌株的抗蟲基因cry1Ac、cry2Ab2、cry1A.105都已成功轉入大豆,轉cry1Ac基因抗蟲大豆MON87701,高抗大豆斜紋夜蛾、豆小卷葉蛾等鱗翅目害蟲,于2010年獲得商業化種植批準,成為首個實現商業化推廣的抗蟲大豆。

?2.2 抗除草劑

各轉基因作物均以抗除草劑轉基因作物的種植面積和應用最為普遍和廣泛。比如,GTS40-3-2已在超過10個國家(地區)批準種植、超過20個國家(地區)批準食用或飼用,MON87705在3個國家(地區)批準種植、超過10個國家(地區)批準食用或飼用。在抗除草劑轉基因作物當中,抗草甘膦轉基因大豆一直占主導地位。轉基因利用率最高、商業化種植最廣泛的抗草甘膦基因是從土壤農桿菌菌株CP4中分離得到的CP4-EPSPS基因,并于20世紀90年代在插入植物基因組中成功表達。

草甘膦的除草機制是抑制EPSPS酶(參與莽草酸合成)的活性,進而毒害植物體,因此,植物抗草甘膦方面的研究主要集中在EPSPS。主要可通過以下3個方面:(1)挖掘低親和力的EPSPS蛋白的編碼基因,一般可從高抗草甘膦作物中克隆得到,將分離得到的基因轉入植物體即可得到高抗草甘膦的新品種。抗草甘膦基因CP4-EPSPS就是應用這一策略,已實現商業化應用推廣。(2)通過提高植物自身EPSPS的表達量,增強植物體對草甘麟的抗性。E.coli中含有抗草甘膦基因aroA,Rogers等首先將aroA進行克隆,再將其導入原E.coli寄主中,EPSPS表達量顯著提高,可達非轉基因植株的100倍,明顯增強了植物體對草甘膦的抗性;Shah等通過過表達矮牽牛的內源基因EPSPS,轉基因植株對草甘膦的抗性是非轉基因植株的5倍,這說明過表達EPSPS可以提高植物體對草甘膦的耐受性,但是,也有試驗數據顯示,大多數情況下在植物中過量表達內源EPSPS并不能增強對草甘膦的抗性,這可能也是該種途徑一直未選育出商業化種植推廣品種的原因。(3)向植物體導入特定的外源基因,使植物本身可直接降解草甘膦,植株表現出對草甘膦的耐受性。這類基因可以從長期受草甘膦污染的土壤中分離得到,從土壤中獲得的gox基因轉入小麥,已得到高抗除草劑小麥植株;孟山都公司與先鋒公司的轉gox相關基因的多種草甘膦抗性作物已實現商業化生產。

?2.3 其他或復合性狀

單性狀轉基因作物開啟了轉基因作物1.0時代,特定性改變農作物性狀,解決了育種中的諸多難題。對品種附加或改良單一性狀后,品種仍然存在其他性狀方面的不足,因此,也就產生了復合性狀轉基因作物,開啟了旨在完善品種各項性狀的轉基因作物2.0時代。有報道指出,在玉米中同時轉入cry1AcM、epsps、GAT、ZmPIS 4個基因,使轉基因玉米植株聚合抗玉米螟、抗草甘膦、抗旱的多種優良復合性狀,在田間表現出極大優勢。通過多基因單載體或多基因多載體轉化,實現基因疊加,呈現出多復合性狀,但無論是向植物中導入還是表達多個基因的難度都遠大于單基因的操作。因為多基因單載體轉化的插入片段較大,遺傳轉化效率較低;多基因多載體轉化插入片段較小,位點隨機,雖然轉化效率提高,但后期轉化體篩選工作量大。因此,目前商業上應用的復合性狀轉化事件主要是通過篩選不同轉化事件的雜交后代獲得的。近些年,我國大豆也已開展這方面研究,在抗除草劑的基礎上,將抗蟲、品質等基因加入其中,這方面工作正在穩步推進。

隨著時代的進步與發展,轉基因開發走向3.0時代,即朝著生態型、營養型等食用或加工品質性狀方面發展,目前并未取得顯著成效。抗旱等逆境也是一個熱點,2015年由Verdeca研發的轉化體為HB4的Hahb-4基因,是首個實現商業化種植的抗旱基因。2018年INDEAR又研發出轉化體為HB4×GTS40-3-2,Hahb-4和cp4-epsps的耐旱與抗除草劑同時存在的復合目的基因,也已實現商業化種植。通過轉基因技術能調控大豆脂肪代謝途徑和脂肪酸組成成分,提高大豆脂肪含量,改良脂肪品質。左嬌等研究發現,轉基因大豆除脂肪酸、黃酮和酚酸含量高于非轉基因大豆外,對外界環境的適應性以及抗病性還有所提高。截至目前,獲得商業化批準的高油轉基因大豆共12個轉化體,其中,杜邦公司研發的轉基因大豆Plenish,不含反式脂肪,油酸含量占大豆脂肪總含量的3/4,早在2011年就已被中國批準進口。之后,杜邦公司、孟山都公司在高亞麻油酸上的相關基因開發上也發展迅速。

3 存在問題

?3.1 育種效率及研發機制有待提高

大豆轉基因方面的研發投資遠不及玉米,因為大豆遺傳轉化效率普遍低于玉米、水稻,轉基因轉化方面和轉化體資源的篩選、鑒定方式都缺少突破與創新。轉化體的分子特征、環境安全和食用安全評價技術體系仍然存在缺陷,在新品種培育上的應用效率還需提高,這也正是轉基因育種進程中的重要環節。

截至2022年,我國具有自主知識產權或重要育種價值的功能性基因較少,g2epsps、cry1C等少數抗除草劑、抗蟲轉基因大豆進入國家生產試驗及以上階段,對于耐鹽堿、抗旱、優質高產等基因及轉基因大豆還處于試驗研究、中間試驗等安全評價的初級階段。對于大豆,除了抗除草劑獲得了安全證書以外,其他性狀基因還未真正應用于市場。近年來,科企之間的合作項目以“短、平、快”為主,而真正在種質資源和關鍵技術共享方面的合作較少,全面完善的分子生物技術領域的產學研戰略合作體系并未建成。

?3.2 配套政策不夠完善

我國“十三五”科技發展規劃重點推進抗除草劑轉基因大豆等主要產品的產業化。我國轉基因大豆鑒于多方面監管制度及政策,在國內并未大面積放開種植,雖然在技術領域上基本可以與國際接軌,卻還存在一定應用差距。轉基因育種單位,每年開展試驗前要經過逐級上報、申請及審批,個別年份會錯過大豆最佳播種期,試驗數據的準確性會受到影響。

目前,《農業轉基因生物安全管理條例》及配套辦法在加強監管、確保安全方面相對完善但卻過于復雜,而在加快推進產業化、保障轉基因產業可持續發展方面還存在缺陷。轉基因大豆產業化涉及科研院所、育種單位、市場監管、進出口貿易等多個領域,現行法規制度不能直接指導如何具體實施或操作,亟待相關部門完善產業化配套政策。按照我國農業轉基因生物安全管理需求,轉基因大豆在我國的種植申請程序簡單化,適當減小監管力度,加強對新技術產品檢測標準的制訂,加快新技術、新方法的標準化進程,進一步構建科學、先進、高效的農業轉基因生物安全標準體系。

4 未來

?4.1 開啟轉基因大豆新型育種時代

全球農業生物技術不斷創新,植物育種的相關技術迅速發展,轉基因性狀更加多樣,從原來的抗蟲、抗除草劑,向高產/抗旱、養分高效利用、添加大豆所不具備的營養元素、改良大豆過敏物質等方向延展,Sleper等還嘗試將轉基因大豆應用于生產酶類、維生素、藥品等醫藥領域,以上可滿足于大豆市場化、商業化的額外需求,從而提高人們對轉基因大豆及其他作物食品的認可。除此之外,通過基因編輯等手段,實現了基因定點突變、定點插入、定點敲除,嚴格意義上來講,基因編輯是對自身基因進行修飾加工,不涉及到外源基因,因此,基因編輯產品或全基因組選擇育成品種通常不被認定為轉基因產品,但此類產品同樣是在分子水平上改良物種性狀,也是分子生物技術產業化體系中的重要組成部分。而且,通過ZFN技術和TALEN技術能 夠實現對基因組進行定點修飾,進一步加快了轉基因試驗進程。如Calyxt公司研發出的高不飽和脂肪 酸轉基因大豆新品種,我國利用CRISPR-Cas9基因編輯系統在大豆作物中成功實現了定向誘變等。將基因編輯與轉基因技術有效結合,創造更多具有優良復合性狀的轉基因產品,促進轉基因產品的更新換代,將是未來轉基因大豆的重要育種發展方向。

?4.2 推進轉基因大豆產業化發展

全球大豆產業較為集中,主要分布在美國、巴西、阿根廷、中國、巴拉圭、加拿大這幾個國家,2020年全球大豆產量3.6205億t,其中巴西占36.7%(1.3300億t),美國占31.3%(1.1350億t),阿根廷占13.7%(5000萬t),這3個國家是我國主要大豆進口來源國。而中國產量僅占全球的5.4%,排第4位。2020年我國大豆進口量首次超1億t,再創歷史新高,其中大部分為轉基因大豆。我國擁有優良的大豆種質資源,但能夠直接進行生物改良的資源有限,而且試驗成本偏高,導致改良得到的新品種利潤降低,使國內企業不得不依賴進口大豆,進一步制約了我國農業發展。著力培育優質轉基因大豆新品種,并優化大豆種質資源布局,是保障我國糧食安全的重要措施之一。

在我國可用耕地面積減少、人口增加、環境壓力增大的復雜情況下,發展轉基因大豆等作物將是我國農業發展的重要方向之一。在后轉基因時代,商業化育種的單位將按信息流分為:(1)上游,負責新基因的發掘和基礎研究,是決定信息流產業鏈能否高效有序發展的重要因素;(2)中游,負責基因功能和安全性評估、新品種田間測試、使用權轉讓等,上、中游的工作主要由科研院所和高校負責;(3)下游,進行新品種審定,種子的加工生產和推廣工作,由國家相關部門和種業公司實施完成。上中下游緊密銜接,相關單位積極配合,使轉基因品種真正從實驗室到大田。同時,加強對商業化轉基因大豆的監管,保證轉基因大豆及其產品的質量與安全性,促進轉基因大豆產業的生態化發展。

?4.3 積極參與全球化轉基因育種競爭

研發單位與企業收購、并購并存,科企間允許專利互相許可,全球競爭模式趨于多元化,進一步推動轉基因大豆在全球范圍內的應用。我國轉基因大豆技術核心研發單位將與各跨國公司參與產業化競爭是將來的必然趨勢,像巴拉圭、巴基斯坦等轉基因大豆種植大國并不是以研發為主體,它們通過拜耳等跨國公司實現了知識產權的交流,打破了本國轉基因體制內的多種局限,積極參與到全球轉基因產業化競爭中。我國的轉基因大豆育種技術就要與國際接軌,可以采用國內、國際同時推進的方法,積極開展轉基因大豆技術引進來和走出去,緊跟國際轉基因產品產業化步伐。(參考文獻略)

◆本文來自《轉基因作物研究進展及我國轉基因大豆的現狀與未來》(點擊題目查看全文)

◆作者:孫亞男,張維耀,王金星,潘文婧,姜成喜,付春旭,姜世波,曲夢楠,高陸思,景玉良,付亞書

◆單位:黑龍江省農業科學院綏化分院

◆刊于《中國種業》2022年第5期21-25頁 轉載請注明